الكلمة بالشعر والشاعر !

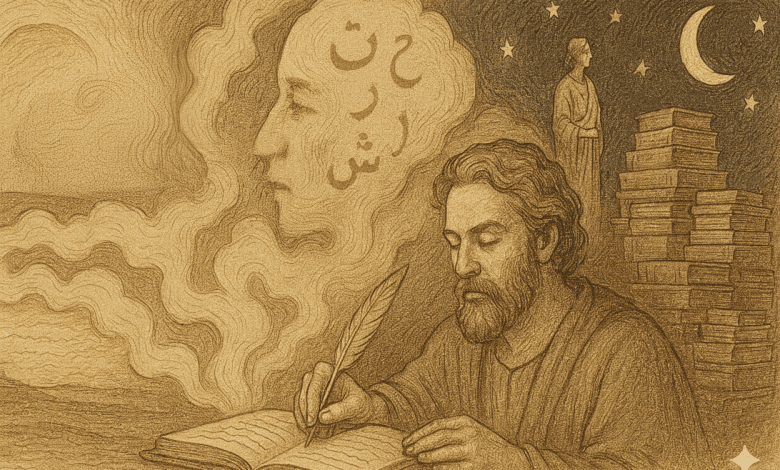

جاءت الكلمة في تاريخ البشرية معبرةً عن تجربةٍ عاشها الإنسان في مجتمعه الصغير إذ أملت عليه الذاكرة ونزعة اللغة وسياق التواصل، منحَها لفظًا يشير إليها ليختزلها به فيؤدي بذلك وعيه بالعالم إمكانيةَ البقاء ثم في خضم كل ذلك كانت الحياة ومازالت حاوية الكلمات والإنسان معًا وبقدر ما مضت القرون كان الشعر انطلاقا مما سبق محاولةً باتجاهين، محاولة في معنى غابر خص الإنسان وظنه اندثر فجاء الشعر يحاول إحياءه، ومحاولة في ولادة ما يتجاوز النقص الذي نشعر فيه بلفظ بالكاد يؤدي المعنى الذي نريد، ثم إن كل ”كلمة” في اللغة هي نشاطٌ روحيٌّ تليد، لا يبصره إلا من تجاوز “الآن” إلى ”الوجود” برُمّته وأعني:

تجاوز الزمن بمعناه الرقمي إلى معناه الكوني إذ يمضي في الأفق غير آبهٍ بالساعات والحساب، وهو أيضًا ما نعنيه بالشعر مقابل الجُمَل، فالشعر هنا هو المطلق وأما الجُمَل فهي وعينا الذي “يطلب الجسد” لا وعينا الذي “يفارقه ويمتد عبر التاريخ للمستقبل“، فالنص المقروء أو المسموع هو جزء مرتبط بالآن وبقدراتنا الواعية المنبثقة من الجسد ، لكنه أيضًا أي النص ممتد من ظاهرة الشعر المتعالية عن ذلك حيث اللفظ قادم من أزمان سحيقة ويشير لمعاني تضرب في أعماق النفس البشرية التي بدورها ممتدة من هناك.

ولأبسّط المعنى، أكثر :

كلمة مثل “أقبَلَ الليل”، تأتي بالحديث اليومي معبرةً عن الآن وهذا الغروب الذي يتراءى أمام عيني، لتكون الجملة تعبيرا نثريا يحمل استعارةً مقبولةً بقولنا ”أقبل“ لليل، لكنها لو قيلت شعرًا فالأمر مختلف لأن الشعر فيها سيكون من خلال تجريد وعينا بلحظتنا الحالية واعتبار قولي شعرًا ”أقبل الليل“، لا أعني به الآن فقط بل كل إقبال كان وسيكون، فالشعر يأخذ الكلمة ظاهرةً قديمةً وأبديةً، والشعرية إذن ليست بالرمزية التي نعنيها بإقبال الليل حيث قد نقصد به مجيء الحزن، أو التعاسة أو أيًا كان مرادنا بل أيضًا روح هذا الإقبال منذ أن كان، إلى يومنا بلا انقطاع،

أي أن الشعر : بأنّ كل “إقبال الليل” منذ الإنسان الأول قد تنبهتُ له ، وما خصني فيه هو ما مرَّ عبر الزمان لأولئك الذين انتبهوا لحياتهم ورمزية التغير، وكذلك

فكلمة “أقبَلَ” جاءت بدايةً من تجربة إنسان قديم، توارثها من بعده للإشارة لتجاربهم بمعناها ولتتضمن أيضًا تجربة أول من أسس الكلمة وما لحقها بعد ذلك من تجارب المتكلمين بها وها نحن بالشعر ندين له ولهم وجودها بتدفقها شاعريا في ذواتنا حين قولها.

إن الكلمة تاريخ، إنها ذاكرة ضخمة جدا من الأحداث التي أبقتها للآن لاستعمالها بحديثنا، وبالشعر فقط يكشف لنا الوجود هذا التجلي الكامل له ولها وإن الشاعر سيدرك ما سبق في النصوص وأما الروحاني فسيدركها حتى بالأحاديث العابرة، وإذا نظرنا للزمن بمعناه الرحيب هذا وانتبهنا للشعر بالطريقة ذاتها، فإننا سنعي حينها الكلمة بصفتها حركة روحية منذ أن كانت وأنها فعلا سبقت الإنسان ذاته (في كونها بالنهاية إرادة).

يروي الناقد الشاعر بول فاليري أنّ الرسّام إدغار ديغا اشتكى لمعلّمه وصديقه ستيفانمالارميه بقوله: «إنها صنعةٌ جهنميّة لديك. لا أستطيع أن أقول ما أريد، ومع ذلك فأنا مفعمٌ بالأفكار…».

فأجابه مالارميه: «يا عزيزي ديغا، لا تُصنعُ القصيدةُ بالأفكار، بل بالكلمات»1

تأخذ الألفاظ وجودًا خاصًا عند الشاعر مرتبطًا بغرقه في فكرة واحدة (بعاطفة محددة) سرعان ما تتجذر وتتوالد ، وهو فرح بكونه يغرق ، ويتحرر بالوقت ذاته من انزعاج ما فالكلمة التي تأتي عادة ما تكون جزءًا من عبارة ، هي معنى يُلقى عليه (من ناحيته حين الإلهام) لكنه فعليًا (هو من اتجه إليها ووجدها في أعماقه) وهذه الكلمة من الممكن استبدالها لتتوافق مع إيقاعه الخاص الذي يأخذ طرقًا متعددة منها الوزن الموسيقي ، والبناء النحوي ، وانزياحات متعاقبة ثم إن الكلمة ذاتها بالشعر تعبّر عن كل تاريخ وجودها، عن الإنسان الأول الذي استخدمها إلى أن تصل للشاعر ذاته، وفي حال النظم تكون الكلمة على هذا المستوى من الوجود وفق مقدرة الشاعر الشعرية، ولأن المعنى سبق وجود الإنسان فهي تأخذ ذوات المعاني لتظهر كاملة من خلال الشعر.

ثمة استدراك بسيط ، على قول الشاعر الفرنسي السابق، فللأفكار شاعريتها خارج النص، فالشعر بالنهاية ذات مثارة, إنه الأثر،حيث الذات لا تنفك عن أثر الفكرة لكنها بالنص الشعري أي الشعر في حالة ”الآن“ سيكون لعلاقات الكلمات فيما بينها وطريقة ظهورها مهمة شعرية أكبر من الأفكار المخطط لها.

يخبرنا جاكبسون “ولكن كيف تتجلى الشاعرية؟ إنها تتجلى في كون الكلمة تُدرك بوصفها كلمةً وليست مجرد بديل عن الشيء المسمى ولا كانبثاق للانفعال ، وتتجلى في كون الكلمات وتركيبها ودلالتها … ليست مجرد أمارات مختلفة عن الواقع بل لها وزنها الخاص وقيمتها الخاصة“ وعلى المنوال ذاته نجد سارتر يقول بمعاني مقاربة في كتابه ”ما هو الأدب“ حين يتحدث عن الشاعر :

“إن الشاعر أبعد ما يكون عن استخدام اللغة أداة ، وقد اختار طريقا لا رجعة به ، وهو طريق فرضه عليه مسلكه الشعري باعتبار الكلمات أشياء في ذاتها وليست بعلامات لمعاني”2

ثمة غياب للظاهرة الشعرية بصفتها وجودًا نعيه حين نركز فيما يدفعنا للوعي بـ “الشعر” ، أو ما نعده “شعرًا” ، هل كون الكلمات قد تجاوزت ظهورها المعتاد ، حيث نتأملها ونتفحصها وننتبه للإيقاعي بها ، وتظهر بالتزامن مع دلالتها ، كأشياء نتجه إليها ، هل كونها كذلك دفعنا للإحساس والوعي بالشعر؟

هذا يذكرني بمحاولة العلم تفسير العاطفة/الانفعال :

هل العاطفة هي تغيرات فسيولوجية أولًا ثم بعد ذلك نعيها كما هي نظرية جيمس-لانج؟ 3أم أنها تغيرات فسيولوجية وانفعالات نعيها تحدث بالتزامن كما هي نظرية كانون-بارد؟ 4أم أن التفكير لابد أن يحدث أولا ثم بعد يحدث الانفعال كما هي نظرية لازاروس؟ 5

▪️ سنلاحظ حين استعمال التفكير العلمي، أننا نسعى في مسار الترتيب، والقياس، والزمن، وأننا نتعامل مع الظاهرة بصفتها تركيبًا، وبالتالي فهناك جزء أهم من جزء، ومع ذلك فإن آخر التعاريف للعاطفة هذه الأيام أنها متلازمة :

“فإن العواطف ليست قوى سببية ولكنها مجرد متلازمات للمكونات ، والتي قد تشمل الحوافز والشعور والسلوك والتغيرات الفسيولوجية ، ولكن لا أحد من هذه المكونات هو العاطفة. كما أن العاطفة ليست كيانًا يسبب هذه المكونات”

▪️إن الظاهرة أيًّا كانت، تنطوي على وعي بها، أي أنها تصرح ضمنيا في كونها دائما فوق العلم وطرقه، فهي أيضًا جزء من الذات، عالم الوعي الخفي عنا، الذي هو فوق العلم، وبالتالي فإن الشاعرية بالذات والشعرية بالنص التي نتناولها من منطلق مشابه لفسيولوجية الانفعالات، فلنقل فسيولوجي اللغة، لا يمكن أن تفسر لنا تمامًا ظاهرة الشعر،

إذ أن النسيج اللغوي، كالجسد الذي يلازمه دومًا غموض الروح، ومعضلة الوعي، والذاتية، فإذا قلنا اللغة ونظرنا لعلاقات الألفاظ فيما بينها فإننا نتحدث عن النصف شعري، كحديثنا عن الجسد وتركنا مسألة الروح/الحياة/العقل جانبا، ولذلك فاللغة وحدها لا تفسر لنا الشعر بل هي ما ظهر الشعر من خلالها.

إنه من الممكن تفسير الشعر بكونه نداءً موازيا ومشابها للصوت العميق، في ذواتنا، وأن الكلمات التي نسعى لها بالنص وتثيرنا، هي بالأساس تحمل شعرية خاصة بها في اللغة وبالذات كذلك وبالوجود أيضًا، فالنفس التي وعت وانطلقت نحو التفكير بالأشياء كانت منذ البداية تزامن بين الصوت والصورة عبر اللفظ، وتزامن كذلك بين الأنا التي هي إرادة وبين الأنا التي هي ذاكرة من خلال الكلمات، وبهذا فذات الإنسان (المتكلم) هي ذات لغوية، وهو لا يمكنه أن يتوغل بأعماقه أو بالخارج بلا كلمات، وهذا يفسر لنا الشعري باللفظ، فاللفظ هو الذكرى، هو ارتباط بين التجربة والعاطفة والأن، ومن هذا فاللفظ بالشعر هو اللفظ بالذات، وإن ميلنا نحو الشعري هو ميلنا نحو الذاتي، والشعر هنا ظاهرة نعيها بتكويناتها كلها، لكن اللفظي بها هذا منشأ السحر الذي فيه ثم إن اللفظ/الكلمة ليست متعلقة بالذات التي تخص الشاعر بل كل الذوات البشرية، وهي تأتي من الماضي السحيق حاملة كل وجود لها في ذلك،

”فأقبل الليل“، مثلا في قصيدة أحمد رامي الشهيرة التي غنتها أم كلثوم، هو كل ذلك الإقبال منذ أن كان الليل، ومنذ أن كان الإنسان في عين الشاعر، حيث الكلمة هنا روح تليدة أبصرها الشاعر معبرة عن كل ذلك الذي تعنيه بلا زمن يحدها، وهذا دور الشعر في مبالغته والشعور بالوجود من خلاله.

النظم والروح والمادة …

كما أسلفت بقولي أن الكلمة بالشعر ليست محدودة بزمن إذ تشكل في وجودها كل ما كان في تاريخها، ونحن إذ نتلق الشعر، نعيها من جهتين، الحالية والغابرة وشعريتها التي قد تكون ظاهرة بعلاقاتها الإيقاعية مع الكلمات الأخرى، ستكون قادمة من عمق الوعي بالقديم الشامل كل تجربة ارتبطت بها.

يقول عبدالله الفيصل :” من أجل عينيك عشقتُ الهوى”7تأتي “من أجل” تعبيرا عن الفداء والتضحية لكنها بالنص لا تكشف لنا هذا التعبير إلا بعد تمعّن وسابق خبرة بعالم الغرام، فمن أجل عينيك أي فداءً لهما أحببتُ عذابي، (عشقت الهوى) أي ما هو أعمق من كوني أحبك فقط بل أن أصل إلى المقام الكامل أن أكون متلذذا وهائما ومغرمًا بما هو مزيج من لوعات وتقلبات،

فالهوى ليس مجرد موقفا وتجربة في نص عبدالله الفيصل بل هو ( روح الهوى الكاملة) منذ أن كان الحب والآن وغدا. إن الهوى هنا هي ذات كاملة مسيطرة وسجل تاريخي ضخم من العذاب وقد قدم الشاعر نفسه له فداءً لعيني محبوبته وأما قوله :

“بعد زمان كنتُ فيه الخَلِي”

الخلي أي الذي لا همّ فيه، وبالسياق يصح هذا المعنى لكن هناك ما يستدعي أن نراعي قوله :(عشقتُ الهوى) التي تعبّر عن الهوى بصفته روحا منذ أن كانت بين الناس بقصصهم وحكاياتهم فيها ، وقوله (الخلي) فهنا هذا الفارغ من الهموم هو كل أولئك الذين شعروا بسعادة في حياتهم ،وللاتجاه من الروح الكاملة عبر التاريخ منذ أن كان الإنسان – إلى شخصه تحديدا قال قبل ذلك “بعد زمان” ليخرج من المعنى الممتد عبر الأفق إلى معناه الشخصي،

والشاعر حين ينظم الشعر يكون في طوره الروحي لا المادي لذلك يخاطب المعاني بصفتها ذواتًا ممتدة بلا زمن يحدها أو مسافة تخصها ولكن النزاع بين الإنسان والشخص في فردانيته يقحم الأرض بالشعر ليظهر الانعطاف من عالم الروح لعالم المادة.

العالم متماسك بالكلمة عند الشاعر.

يعيش الشاعر عالما مختلفا عن غيره، فإذا قلنا أن العالم هو ما يتراءى في ذهن كل فرد منا، فإننا نقول ضمنيا أن العالم يعتمد على ثبات ذهننا أيضًا، ومن المعلوم أن مزاج الشاعر وطرق تفكيره مختلفة، فحال الإلهام على سبيل المثال يكون فاقدا للشعور بالزمن، وغارقا بعالمه الخاص، وبحال النظم يكون في رحلة العودة ومقاومة الانهيار التام، وأما حين يكون معنا فإنه يحافظ على بقاء ثباته بمعالجة خيالاته بالغناء أو القصصيات العاطفية، أو الدخول مرة أخرى بدورة القصيدة، الإلهام فالنظم والتنقيح فالعودة وهكذا يكون عالم الشاعر آيلا للسقوط، وهو مهدد دوما بهذا الانهيار، ثم إنه أيضًا يواجه الأحداث بحساسية الشعور الفائض وكل مكون في هذا العالم قابل للانكسار، بعينه، وللحفاظ على تماسك هذا العالم من هذه الزاوية أيضًا يعيد اللغة بطريقة عكسية باتجاه ذوات الأشياء والأفكار في ذهنه، وبالتالي تحقق الكلمة أيضًا المعنى الذي ذكرته، إنها كل ذلك الذي تمثله منذ أن قيلت للمرة الأولى إلى لحظة الشاعر، وهي أيضًا في عينه ذلك المكون الذي ينبغي ضبط وجوده وعلاقاته مع أي متفاقم آخر أو متضائل لئلا ينهار العالم، وقد يكون هذا تطهيرا كما يرى أرسطو لكنه من ناحية الشاعر تماسكا للعالم في ذهنه،

وأضيف أيضًا دور الشعر نصًا في صياغة الواقع الذي يراه الشاعر في ذهنه، وهو واقع يختلف عن الواقع في ذهن غيره، وإذا استيقظ لفترة وجيزة أي عاد للواقع في ذهن مختلف، أدرك مهمة المشاعر الصعبة في انهيار قيمتها وعاد للكلمة نحو عالمه ليعيشه.

حين يقول الشاعر: “خليتني اعيش احلام حلوه بخيالي ،وارجعت (ليه) يا حبيبي صحيتني من احلامي تاني“ وهي جزء من أغنية للفنانة القديرة فايزة أحمد،

يؤكد ما يفعله الشعر في ذهن الشاعر بإعادة صياغة الواقع وفق الصورة المطلوبة التي يريدها من الحياة، وهي دومًا معه ليرى العالم متماسكًا

إن الحب بصفته عطشا يشترك في ظهوره الجميع وبتلبية ما يبتغيه لكنه في طور الغرام له حضور آخر عند (الشاعر) والشاعر هنا لا نعني فيه المؤلف للقصائد بل الشاعر كظاهرة أكبر تشمل (الشاعري) الذي له ذوق رفيع بالإصغاء للشعر وفهم المجاز ورؤية الوجوه المختلفة للمعنى الذي يمر (يندرج في هذا المعنى العراف والمطرب والرسام والغرامي إلخ) هنا يكون الحب مغذيًا للصورة التي يتطلبها الشاعر ليبقى العالم متماسكًا في ذهنه وحين ينكسر عمود (القصة التي يعيشها) ينهار العالم برمته وعليه حينها وبعدها أن يعيد بناء العالم من جديد، وهكذا يستند على الكلمة (لو كان مؤلفا للشعر) أو يبحث عن بدائل (الفنون) فإن لم يجد وقع بمأزق انهيار القيمة.

النص في ذاته انتقل من الشخصي للأفق الفسيح لعالم الروح، إذ تتلقفه الأذهان المتلقية للاعتماد عليها ببقاء العالم متماسكا (المستمعون: الشاعر الآخر والعراف والرسام والملحن والمغرم إلخ) إن الأفق الذي بين المستمع/المتلقي والنص هو أُفُق الصورة الوجودية في ذاتها وقد تشكلت من الجسد أولا ثم من الممكن الحديث عن المحيط.

في قول الشاعر: “كنت أشوف الورد بيفتّح بحب” من أغنية فايزة أحمد ،

ومثله قول الشاعر الفصيح أحمد بخيت:

بغيرِ الماءِ يا ليلي

تشيخ طفولةُ الإبريقْ

،

بغير ِ خُطاكِ أنتِ معي

يموتُ جمال ألف طريقْ8

يمثل ما مضى انتباه الشاعر لصورة الوجود الذي يريده وهي الصورة المطلوبة في ذهنه ليتماسك العالم وحين انهارت القصة أدرك حاجته للكلمة لإعادة بناء العالم من جديد لكن هناك شيء آخر يخص عالم المُثُل هذه المرة والشعر فإذا كان الورد بالطبيعة هو محاكاة لوردة كاملة في معناها بعالم الحقيقة فإن الشعر هنا قد طرق باب ذلك في الصورة التي يجدها الشاعر في ذاته لضمان تماسك العالم (بيفتّح في حب)

فالشعر هنا ليس محاكاة المحاكاة بل هو باتجاه الحقيقة التي نطلبها أقرب والشاعر وحده إذن من أدرك سخف الواقع فأضاف ما ليس موجودًا في عينه لتكتمل الصورة جماليا، وإذا تحدثنا عن الدفاع عن هذا العالم سنرى الشعر في خانة المحاماة عبر التفسير والتبرير ومثاله “بغير ِ خُطاكِ أنتِ معي ..يموتُ جمال ألف طريقْ”، إنها متجهه للمعشوقة لأنها تتضمن الدور الذي يقوده الشعر في اثبات الوجود للشاعر ولجمال الأشياء في عينه، مما يشير لعالم ذو طبيعة مختلفة في ذهنه، سريع الانهيار ولا يثبت الا عبر هذا الترقيع اللغوي، فهنا الوصف ليس مبالغة بل امتداد لهذا المشهد الذاتي الآيل للسقوط.

بعد هذا ينبغي الحديث عن المعنى القديم الذي تمثله الكلمة، في عهد الإنسان الطبيعي، وما انهار منه في خضم التحولات التي عاشها الإنسان بمرور العصور وكيف أن اللغة أخفت هذا الانهيار وجاء الشعر محاولة لاسترداده، وهذا الانهيار يستحق مقالة أخرى بالمستقبل.

عصام مطير