في سياق أن أكون..

عيّرتني بالشيب وهو وقارُ..

عيّرتني بالشيب وهو وقارُ..

ليتها عيّرت بما هو عارُ*

،

أيًّا كان قائل هذا البيت، فلقد غاب عن صاحبه أن هذه التي عيّرته بالمشيب، ربما كانت تريد أن تقول أنه بلا أمل، بلا رؤية ، ولا ينظر للمستقبل، الشيب كناية عن العجز والإذعان له ، كناية عن قبول المحيط وأثره والزمن وتصاريفه دون مقاومة تتمثّل بمعنى أنك هنا ولك كلمتك .

الشيب في أعماقه هو: ماذا ستفعل؟، ولماذا؟،

وفي أعماق أعماقه هو التأكد بأن الإجابة تأتي منك، وتلك التي عايرته هي موجودة دائمًا حولنا ولها أشكالها ومظاهرها في التأكد من أن الإجابات تأتي منا فعلًا، وبالنسبة له فقد أدركت أنه بلا إجابات تمثله فعايرته بعجزه لا بعمره، لأن العجز لا عمر له !

يدرس معنا بالمعهد البريطاني لتعليم اللغة الإنجليزية، أحد الذين امتلكوا طاقة التحدي، فحين عرّف عن وظيفته وقد بدا عليه الشيب قال أنه “متقاعد” retired وحين سُئل عن سبب دراسته اللغة ومحاولته تحسينها أجاب :” للمستقبل”for the future

هذه الروح الانطلاقية، قدمت إجابتها على أعماق الشيب، بالاتجاه نحو التعلم، وتأكدت أعماق الأعماق أن الجواب قادم منه هو، إذ لم يذعن لما هو مخطط له وتقليدي عند المجتمع المؤثر على عناصره بقوة التكرار والإتاحة لما هو سائد والإعاقة ولو جزئيًا لما هو فردي جدًا ومغاير، إن هذه الروح الانطلاقية تبث قوة التمسك بالأمل والنظر للأمام بثقة ..

ومثل هذا الشخص طبعًا لم يمسسه المشيب، ذلك الإذعان القهري للعجز والانصراف عما يفعله المرء ويتجه إليه محبةً بالمستقبل، تلك الحياة التي يود أن تكون، لأنه يتطلّع، والتطلع صفة نابعة من حيوية عالية، ولا يمكن للمهدوم نفسيا وجسديا أن يملكها.

،

الحياة مسألة معقدة جدًا،

ونحن بها مثل النصوص المسرحية التي لا تبرز فاعليتها إلا بوجود بقية أدوات المسرح وقد يتجه الممثل لابتكار خارج النص، إما لأن النسيان قد دفعه لذلك، أو لأن أثر الجهد منحه لحظة استغراق إبداعية، لحظة قد تكون هي أجمل ما بالمسرحية من لحظات.

في التكوين الذي نظهر من خلاله ونتفاعل ، أعني شخصياتنا ، من حيث هي الواجهة الأساسية للتمييز بين شخص وآخر ، تظل هي الدلالة المؤكدة على أننا انعكاس تراكمي للمكان والزمان وما بهما من ظروف وثقافات وإن كان بعضنا يرى مشتركات مؤهلة لتكوين أنواع من الشخصيات بناء على الشكل والتفاعل ، أو المزاج والذكاء ، فإنني أرى الشخصية ذاتها على غير تلك المحاولات ، إنها تمثل الروحي جدًا بنا ، وما بها من مشتركات فهي امتثال للحياة المشتركة لكن التمايز والاختلاف هو امتداد للتمايز والاختلاف ما بين أجزاء الحياة نفسها والعميق القادم من التراكمات النفسية والتعقل المكتسب من التجارب ، فالشخصية هي بالنهاية الحياة وما تنفثه بنا ، والحياة وما نقاومه بها .

إن المشتركات التي تجعلنا شبه متشابهين، قادمة من واقع أن نفس كل امرئ منا بُنيت بالمزامنة الذهنية، إذ أن شكل وحجم ردة فعلك أو فعلي لمؤثر معين بالأساس مكتسبة في كميتها المعتادة من الذين يحيطون بنا وما يفعلونه باستمرار.

نحن نقوم يوميا بعملية ضبط انفعالاتنا بالتزامن مع ما نراه من انفعالات مَن حولنا…

سأعرف أن ردة فعلي كانت قاسية أو كبيرة بمقارنتها بردود فعل الاخرين، وسأتعلم منهم أيضًا مدة بقائها .

مثل هذه الأمور تبقى غالبًا بحاجة فاعلية المحيط، وأما في حال الوحدة فإن الشخص الوحيد يتخبط بردوده وانفعالاته، لأن وزن الانفعال وتقديره تلاشى بتلاشي وجود الناس، وهو ألم كبير، فانسحاب المقاييس التقديرية لتصرفاتنا مؤلم مثله مثل انسحاب الجديد يوميًا، للسجين مثلا، لتبقى الذاكرة وحدها تحاول وضع المقادير وهي مهمة مرهقة ومؤلمة ومشوبة بالأخطاء.

لا تحتقر دور المحيط !

فمن الممكن أن تردك شوكة من الطريق لكون محيطك اعتاد أن ترده شوكة، وأن تركض لا لسبب بل لأن من حولك ركضوا فجأةً، ومما سبق ندرك أن عجزنا المبالغ بحجمه هو انعكاس أيضًا لمحيط تتكدس فيه المخاوف والتقديرات الخاطئة ، لمجتمع يحمل ثقافة عاجزة ، توّجِهُ أفرادها بسياقات أنشأتها لتحقيق قيمها العاجزة وهي غير متعمدة ذلك لكنه فعل الزمان ، فالثقافات عموما تراكمات قررتها القرون لا السنوات ولا الحكومات الحالية ، وطبيعة الإنسان الميالة للركون والاختصار ، تذعن دون تفكير وتخضع دون مقاومة إذا كانت الجموع اعتادت أن تبقى هكذا .

لا تحتقر أبدًا دور المحيط في شعورك وتقديراتك ، لكن الفعل الحاسم فعلك إن كان يمثلك جيدًا، والقرار من الممكن أن يتشكل ليمثل اتجاهك الذي تريد ، وهذا ما أحاول أن أحققه ، بإعادة ضبط محيطي ومراجعة ذاتي ، بالتعمق في تفكيك نزعاتي ورغباتي ثم تركيبها وفق ما أود .

أن أكون، أي أن أتمكن من مشاعري وأقيّمها وأوجهها لتتناسب مع تفكيري وما آمله، أن أكون أعني أن أتأمل وأختار وأتحرك، أن أتطلّع وأتعمق

وهل هنالك أمر ضيّعنا جميعًا سوى ركوننا لأول خاطرة ، وتجاهلنا خطر السكون ؟!

عصام مطير البلوي

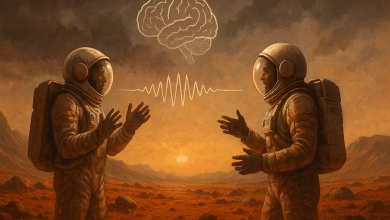

الرسمة الملحقة للفنان الأمريكي المعاصر Bryan Mark Taylor