ضوءٌ يُشعِلُ الألوان !

ما الذي يجعلنا تحت جاذبية الأسواق ، “المجمعات خاصة” ، أقصد زيارتنا لها برغم انعدام الرغبة بالشراء ؟

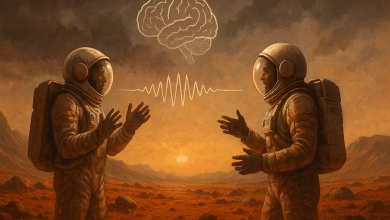

من الممكن أن نقول بأننا نغذي حاجتنا البصرية/النفسية للألوان !

ليس سعينا للشعور بالناس كما نظن ونعتقد بل الشعور بأن الضوء مازال يلد ألوانًا ، ويشِعُّ ويُشعِل .

إنها نزعة قادمة من كوننا نشعر بالحزن

لأننا لا نملك ذاكرةً عن حياتنا في أرحام أمهاتنا ولأن الذاكرة ذاتها غاضبةٌ علينا،

وهذا الحزن العميق الذي لا نعيه يدفعنا دائمًا للبحث عن الألوان التي هي بدورها جاءت تفسيرًا للضوء ، تبيانًا للحياة ، إبرازًا للشعور بكوننا نمتلك القدرة على تغذية ذاكرتنا بكثافة وإدراك أعلى .

من أين تجيء بهذه الأفكار ؟

من إنصاتي للأشياء ، من حديثي السري جدًا معها ، وقد أخبرتني عوالم اللون وأنا أتجول في ممرات السوق عن شعورنا نحوها ، عن كوننا نبحث عن المفقود في عوالمنا ، نبحث عنّا …

والأمر لا يتوقف على هذا الحد ، فلسطوة الشعور في نفسي مأزق الشعر والذهن المتشظي فريقًا من المنقبين عن الجمال ، وتتبع مساراته ، إن وجودي تقوده مشاعر ضخمة قاومتها زمنًا فهادنتها ثم منحتها الثقة وتركت لها مهمة إصلاح تفكيري ، لقد أصغيت لشاعريتي وأبعدت النظريات الجاهزة والمعلّبة وأزحتها من تلقائيتي وانطلاقي لأجدنا بهذا العصر مع كل هذا التقدم لا نبصر جيدًا ، ونغوص ببحر من الكآبة ولم يكن ذلك إلا من خلال سوء تعاملنا مع مشاعرنا وضعف تأسيسنا لها وقد فضلنا عليها الجدار والحارس أو جعلناهما الموجهين والمحررين لها ، مما جعلها مضطربة لا تمنح الكثير منّا رؤية صحيحة للكون والحياة

فالمصابون بالسوداوية ، الرماديون جدًا ، أولئك الذين يعانون ويتسببون بمعاناة غيرهم ،

ليس بهم من داء ، سوى الغرق بالقيود والحواجز ، والتمسك بالشوارع والأعمدة ، غافلين عن الطبيعة وما بها من حيوية معطاء وجمَال خلّاق ، مما يشير لكونهم أيضًا بلا ضوء مُشِع يمنحهم الاطمئنان وقد تراكمت بهم المقابر والتشاؤم والهلع لأن مشاعرهم تستمد قواها من ذكريات لا حيوية بها ، أي أنها لم تأتِ من الطبيعة وتضاريسها وطقوسها بل من المزيف ، من الخيال المقبور في شاشات ميتة .

بنظري إن أول خطوة للتشافي من برود الألوان وجمود المشاعر،

يكون من خلال إعادة النظر للكون ، وتطوير الشعور بالجمال من خلال الطبيعة فالطبيعة لا تتوقف عن كتابة الجمال وهو بدوره هزيمة أبدية للشقاء ،

إن انخفاض الشعور بالحياة ، مرتبط بالانحباس عن العالم ، وتقييد الذات بالجدران والصور ،

ومن يحيا في قالب كهذا ، سنوات طويلة ، من الطبيعي أن يتعرض لسوء الوعي بالذات والأشياء

سألني صديق عن حل لقسوة يعانيها في صدره ، وانخفاض إحساسه وألم مبهم لا يعرف كيف وصفه

فأجبته

”عليك بالطبيعة، عليك بالجمال”

فتنشيط الشعور الخامل وتنميته بتأمل الأشياء ومنحِهَا فرصةً لإصلاح الخلل الذي مس برمجة الوعي بإبصارها من جديد ، وملاحظة روابطها بمحيطها ، كينونتها ، ألوانها ، شكلها ، ذكرياته معها ،

كفيلٌ بإيقاظ الوعي مرة أخرى وإعادته للمستويات الطبيعية من الملاحظة والدقة والحيوية والإحساس جيدا والتفاعل

وبما أن الكون له كائناته وأشكاله التي لا حصر لها ، فعلى المرء أن يتناول ما يستطيع من الأشياء تأملا ومتابعة وحيوية خلال شهور ليحقق إصلاح ما لا يعيه في أعماقه

وأما الجمال فيأتي ، بالإضافة لطاقته الإبداعية ، مقياسًا لمدى ما يعيشه المرء منا من صحة ،

شعوري بجمال الشيء، الكائن ،الطقس ، التضاريس، هو مقدار صحتي الفعلية

ومن الممكن أن يكون مجهري الشخصي وبصيرتي والأمر لا يتوقف على الطبيعة فقط برغم كونها الأساس الأساس بل قد يأتي كلمةً ، أغنيةً ، ابتسامةً ، ونظرة شاعرية لم تتكلم عنها دواوين الشعر بعد .

سألت صديقي السَلفي العالمي “كريم“

ذات يوم عن حكم حديثنا عن جمال يمر كل يوم على الرصيف ، و”كريم” بالمناسبة بائع للمكملات الغذائية بنادي رياضي في القاهرة

فأجابني :

”لا ذنب علينا ، فنحن عشاق الجمال “

فقلت :

”زدني فداك شعري“

،

فقال : ” اعلم إننا لا نكون حكماء بلا فسوق ، ولا نبلاء بلا دناءة وقد رأيت أن أقل الشرور أن نتماهى مع الكون بحثًا عن الجمال ، في سحابة تمر ، وأخرى تلقي بخيالات ساقها علينا ، وبالنهاية ليس لنا من كل ذلك إلا الشعور والشعور لا ذنب عليه “

أو هكذا قال…

——عصام مطير البلوي