غياب المعلومات والبيانات العلمية للحالة الصحية والمرضية لجسد الإنسان شاملا بذلك وظائف الأعضاء والدماغ خصوصًآ والأمراض المزمنة كالسكر والغدة الدرقية وغيرها، هو ما يجعل التحليلات النفسية التي قدمها الكثير من علماء النفس قديما ( بما في ذلك فرويد) قاصرة ومكتظة بالعيوب والتعميمات الخاطئة إذ لم تكن حينئذ علوم الغدد الصماء (Endocrinology) ولا علم الأعصاب الوظيفي (Functional Neuroscience) ولا التصوير العصبي (Neuroimaging) قد تطورت بعد، للمرحلة التي وصلت بها هذه العلوم الآن، لذلك فإن فرويد نفسه مثلا فسّر أعراضًا جسدية – مثل الشلل أو فقدان النطق عند مرضى الهستيريا – بتجليات رمزية لصراعات لاشعورية، بينما نعرف اليوم أن كثيرًا من تلك الأعراض يمكن أن تكون مرتبطة بخلل هرموني أو عصبي أو أيضي، كما أن مفاهيم مثل “libido” أو “الطاقة النفسية/الجنسية” كانت أشبه باستعارة ميتافيزيقية، حاول فرويد من خلالها ملء فراغ معرفي لم تكن الفيزياء الحيوية ولا الكيمياء العصبية قد ملأتاه بعد.

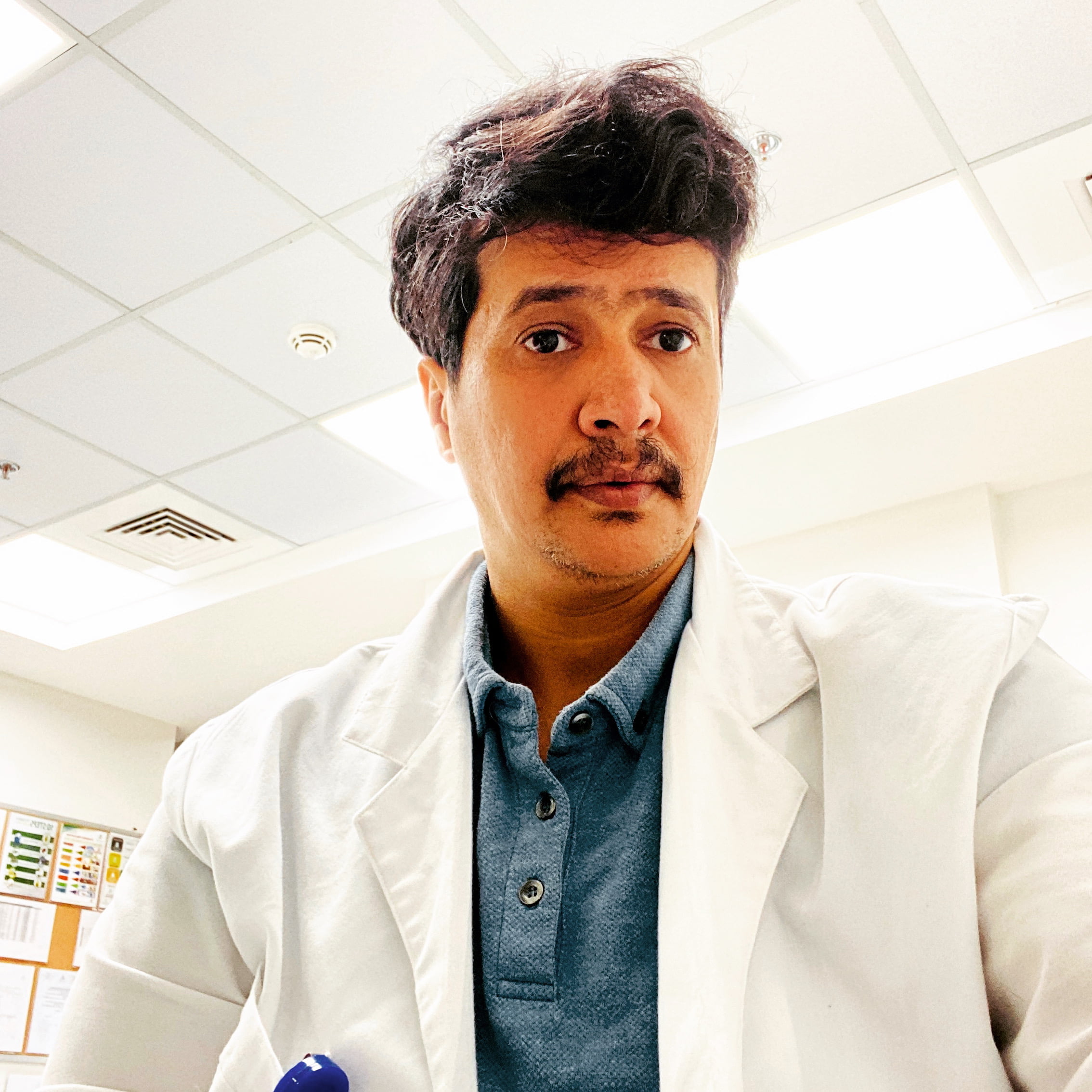

تطور الطب ومعرفة الجسد..

في عام ١٩٠٢م اكتشف ويليام بايلس William Bayliss، و ارنست ستارلنق مادة السكرتن، secretin التي تفرزها خلايا متخصصة بالآمعاء وخصوصًا الإثناعشر تعمل على تنظيم الإفرازات بالمعدة والبنكرياس والكبد1، ويعتبر بذلك أول هرمون موصوف، وفي عام ١٩٠٥م صاغ العالم البريطاني مصطلح ”هرمون، hormone“ في محاضرته الشهيرة أمام الجمعية الملكية في لندن، وكان قد اقترح المصطلح مستلهمًا من الكلمة اليونانية ὁρμῶν (hormōn)، بمعنى “يحفّز” أو “يثير”2.

في تلك الأعوام كان فرويد يقود ثورة فكرية طبية عبر مدرسة التحليل النفسي، والاتجاه نحو عُقد الطفولة والكبت الجنسي ومحاولات العلاج عبر التنويم المغناطيسي الذي تخلى عنه تدريجيا ليحل مكانه أدوات فرويدية أخرى كالتداعي الحر وتحليل الأحلام وتفكيك الماضي إلخ، فمثلا في عام ١٩٠٠م نشر كتابه الشهير تفسير الاحلام، وفي عام ١٩٠١م و Psychopathology of Everyday Life وفي عام ١٩٠٥م نشر ثلاث مقالات في الجنسانية وكانت حركة التحليل النفسي قد ارتفع شانها خلال تلك السنوات إلى أن وصلت الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٠٩م تقريبا،

ولقد توفي فرويد في ٢٣/٩/١٩٣٩ بعد إصابته بسرطان الفك، وبناء على طلبه بحقنة مورفين، بعد أن خلّف خلفه حراكا ضخما للتحليل النفسي والعلاجات بالطرق التي ابتكرها إلا أن كل ذلك الحراك سرعان ما تراجع بعد ذلك أمام حقائق الجسد التي بدأ يعرفها العلماء، فقبيل وفاته بسنين قليلة اكتشف كل من ”فريريك بانتنق. Banting, ” و ”تشارلز بيست،Charles H. Best“ الإنسولين سنة ١٩٢١م3 ، وقد اكتشف غيرهما أيضا هرمون الغدة الدرقية وهرمونات أخرى،

ثم بدأ التطور بشتى العلوم الطبية الجسدية بالتزامن، وقد عُرف مرض السكر وأثره النفسي، وواكب ذلك أيضا تطور في علم الأعصاب وأدوات الفحص فمثلا الأشعة المقطعية CT Scan كان ابتكارها عام ١٩٧١م4 ،وتوالت بقية الابتكارات العلمية القادرة على مهام أكبر في متابعة وملاحظة الدماغ fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging)،

و خلال التسعينات أصبح الدماغ يُدرس عمليًا — لأول مرة — كنظام عصبي غددي متكامل بفضل التصوير العصبي، مما أسس فروعًا جديدة مثل علم الأعصاب الاجتماعي، وقد توالت الدراسات لفهم الهرمونات ومعرفة وظائفها فمثلا عام ١٩٩٦م نُشرت لأول مرة دراسة عن العلاقة بين ارتفاع مستوى الكورتيزول نتيجة الضغط النفسي أو الأدوية وأثر ذلك على الذاكرة، كانت هذه أول ربْطٍ بين هرمون الكورتيزول ووظيفة من وظائف الدماغ5.

التحليل النفسي في مواجهة الذات..

كان نقص المعلومات الحيوية الجسدية أثرا سلبيًا ومعيبًا للتحليل النفسي فقد أوقعه ذلك في:

١. التعميم المفرط

٢. إهمال الفروق الجسدية والفسيولوجية: لم يُؤخذ في الحسبان مثلاً أثر اضطرابات الغدة الدرقية أو مقاومة الإنسولين على المزاج والسلوك

٣.المركزية النفسية (Psychocentrism): إذ تم اعتبار كل علة جسدية انعكاسًا لصراع نفسي،

ثم إن التحليل النفسي لو تأملناه اليوم مع معرفتنا الكاملة بالجسد فلن نجده إلا ضربا من ضروب السحر خصوصا حين يكون منعزلا عن أي دراية للحالة الصحية أو المرضية للجسد، ولو كانت الأمور ببساطة ما يقوله التحليل النفسي وأساليب التشافي به لانحلت الكثير من الإشكاليات لكن السبب الأول والأهم لفشل كل هذه الحركات السحرية:هو غياب الجسد ومعضلاته حين النظر التحليلي بأي أزمة أو اضطراب وعدم الاتجاه إليه بعلم الأدوية والتغذية إلخ.

لقد أبصر إيرك فروم أزمة التحليل النفسي وتراجع شأنه في الستينات وكتب مؤلفه المعروف بعنوان “أزمة التحليل النفسي” الذي ناقش به الأسباب الاجتماعية والإيديولوجية والاقتصادية التي تفاعلت مع التحليل النفسي بطريقة سلبية أو حتى نقاشاته في النظر للتحليل بين علماء النفس أنفسهم واختلافاتهم6 لكنه لم يناقش في مؤلفه غياب الجسد بصفته عاملا أساسيا وقد قدّم التحليل النفسي علما ماديا، بناءً على أن الغرائز التي تحدث عنها فرويد في تأثيرها النفسي ذات جذور فسيولوجية وهو ما استشف منه أن فرويد قد تأثر بمعلمه الفيسيولوجي “فون بردك، Ernst Wilhelm von Brücke”، أهم ممثلي المادية الميكانيكية كما يقدمه إيرك فروم7، ومع ذلك فإن هذا التقديم الوصفي الذي يراه إيرك فروم لم يكن فعليا يمثل الدراسات الفسيولوجية العصبية أو الغددية فحينها لم يكن العلم قد تطور في هذا المجال، وقد اتجه فرويد نفسه للتوصيف الغرائزي بعيدا عن آليات فسيولوجية جسدية تعمل على التاثير في إدراك وإرادة وعصاب الإنسان8، ومع الجهد الذي قدمه إيرك فروم في مناقشة أزمة التحليل النفسي فإنه لم يوقف حالة التراجع مع تطور العلوم العصبية.

مثال عابر:

يقول أحدهم أنه جاءه مريض يعاني من نوبات هلع بسبب رؤية الدورية عند الإشارات وأنه أجرى له عدة جلسات حتى استطاع تفكيك المشكاة وتحريره من عُقدة في طفولته حيث كان والده يخوّفه من الدوريات

هذه القصة بها نواقص : لماذا أُصيب هذا الشخص بالذات من بين كل الناس الذين تعرضوا لمثل هذا التهديد أو التنبيه من الآباء حين رؤية الدورية؟

يأتي السؤال السابق بديهيا وستأتي إجابته بسلاسل طويلة من القلقلة والعنعنة لكن الأهم من هذا السؤال :

هل يعاني هذا الشخص من علة جسدية مزمنة أو حادة حين ظهور هذا الاضطراب؟ مثلا:

فقر الدم؟ ارتجاع المريء؟ السكر؟ سُمنة؟ كبد دهنية؟ أمراض مزمنة؟ Fatty liver الخ

إنه بالطبع لكل مرض -أيًا كان- تأثير في “نفسية” الشخص وكيف يتعامل مع واقعه ومع ذكرياته وعلاقاته وواقعه ، وإن هذا لا ينفي أثر التجربة الحياتية والثقافية والظرفية والتربوية على ظهور أي اضطراب نفسي معقّد لكن للجسد ذاته ما لا يقل عن نصف المسؤولية بالمرض، ونصف الإمكانية للشفاء.

إذن ليست هذه القصة فحسب هي الناقصة، بل كل ما كان مكتوبا في زمن فرويد ومن قبله كان لديه هذا النقص، ولذلك فإن الكثير مما قيل يحتاج مراجعة دقيقة قبل تعميم الحكم على الظاهرة النفسية.

العلوم الطبيعية وعلم النفس .

تأخذ العلوم الطبيعية معايير وشروط صارمة في التطبيق والنقد والتصحيح والإثبات، فمثلا في الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء، البرهان التجريبي (Experimental Proof) يعتمد على:

١. التكرار (Reproducibility): أن تعطي التجربة النتيجة نفسها في ظروف متشابهة.

٢. القابلية للتكذيب (Falsifiability) كما قال كارل بوبر: أي أن تكون النظرية قابلة للاختبار والنقض.

٣.المعادلة الرياضية بوصفها لغة الاختزال المنطقي للظاهرة.

إن ما سبق هو ما يجعل هذه العلوم تقترب من الموضوعية المطلقة، لأن المعادلة أو التجربة لا “تتأثر بذاتية الباحث”،فمثلاً: إذا اختلَّت معادلة فيزيائية، يمكن اختبارها، تصحيحها، أو دحضها عبر بيانات قابلة للقياس..أما في علم النفس العام والتحليل النفسي، فالموضوع مختلف جذريًا:

١. موضوع البحث هو الإنسان ذاته، وهو كائن واعٍ، متغيّر، متأثر بثقافته، وتجاربه الشخصية.

٢. التجارب النفسية لا يمكن تكرارها بنفس الصرامة، لأن الوعي والتجربة الذاتية لا يمكن عزلهما مختبريًا بالكامل (باستثناء بعض التجارب السلوكية)

لذلك فعلم النفس التحليلي (Analytical Psychology) لا يستخدم “معادلة” لتفسير السلوك، بل يعتمد على النماذج الرمزية (Archetypes)، أو الأنماط السلوكية، أو الاستبصار الذاتي (Introspection).

مثلاً، لا يمكن “إثبات” الاكتئاب بمعادلة، لكن يمكن قياس مؤشرات بيولوجية (هرمونات، موجات دماغية، نشاط قشري…) ومقارنتها بالحالة النفسية. وهذا ما أدى إلى ظهور فرع الطب النفسي العصبي (Neuropsychiatry) الذي يحاول ردم الهوة بين المعادلة والمشاعر.

٣. التحليل النفسي غير قابل للدحض،فعالم اللاوعي مثلا لا نعرفه،ولا يمكن دحضه أي أنه غير قابل للاختبار وغير قابل للتكذيب9..

كانت النظريتان النفس-تحليليتان في مرتبة مختلفة. لقد كانتا ببساطة غير قابلتين للاختبار، ولا يمكن دحضهما.. لم يكن هناك سلوك بشري يمكن تصوّره ليُناقضهما. وهذا لا يعني أن فرويد وآدلر لم يرَيا بعض الأمور بوضوح؛ فأنا شخصيًّا لا أشك أن كثيرًا ممّا قالاه ذو أهميّة، وقد يُؤدّي دوره يومًا ما في علم نفسٍ قابل للاختبار..

كارل بوبر، فيلسوف العلم10

لا ننكر أن الحالة النفسية الذاتية التي يعيشها الإنسان لا يمكن أيضًا اختزالها تماما بمعايير وعلامات حيوية واعتلالات وآليات جسدية، حيث لابد أن يكون هناك جانب عقلي حيوي أيضا له دور في تكوين الشعور والظاهرة النفسية، وهنا ثنائية واجبة الاعتماد عليها في دراسة الشعور والمشكلة النفسية:

العقل بصفته وعيًا ذاتيًا ووظائف تفكير وتواصل-والجسد بصفته بيئة عمل حية، منها ينطلق الإنسان نحو الخارج ومن خلاله يحفظ للجسد استمراره الذي هو شرط بقاء الإنسان ذاته.

إن الظواهر النفسية بتحليلها الصارم عبر التحليل الفكري(الاجتماعي-النفسي) ينقصه الكثير حين نتجاهل الجسد وفسيولوجيته ومرضيته، كما أننا لو اعتمدنا فقط على الجانب الجسدي لفقدنا حلول الإشكالية.

هل كان خطأ فرويد بفعل ثنائية ديكارت؟

الاتجاه الذي مضى فيه فرويد لم يكن حينها تحت تأثير الجهل بالدماغ ووظائفه النفسية والجسد وأعماله الحيوية المؤثرة على الوعي والإدراك والمزاج فقط، بل هو أيضا امتداد لإطار معرفي شكلته مكانة فلسفة ديكارت الثنائية حيث يُنظر للجسد آلة لها أبعادها الفيزيائية (الامتداد مثلا) وإن كان هذا الجسد جوهرا في وجوده بالسرد الفلسفي التصنيفي، وهو أي الجسد منفصل عن العقل لكن الأخير يتصل معه عبر العدة الصنوبرية، وقد كان النظر بهذه الطريقة لواقع الإنسان ووعيه بالعالم مهيمنا، في عصر فرويد، ولم يكن حينها للعلوم الطبية أي تقدم في نقد الديكارتية ولا ننس أن الأفلاطونية أيضا كانت هي أيضا حينها بتأثير كبير، فالروح/العقل جاءت للعالم المحاكي لعالم المثل، وليس الجسد إلا مركبة في حياة فانية قصيرة، ولا علاقة له بما نحمله من أفكار وما نستطيعه من طرق تفكير.

لقد شكلت ثنائية ديكارت (العقل = جوهر مفكر غير مادي، والجسد = آلة مادية ممتدة) إطارًا معرفيا مهيمنا شكل العلم والطب والفلسفة في القرن ١٩ ميلادي، فعلى سبيل المثال كانت الجامعات الأوروبية تدرس فلسفة ديكارت في أروقتها، وكان الطب البريطاني بذلك القرن وفق الإحصائية المستمدة من تحليل كمي تاريخي أجراه المؤرخ الطبي إدوار شورتر حيث ٩٢٪ من كتب الطب النفسي تفصل بين أمراض العقل وأمراض الدماغ11، وأما الشاهد أو المثال الذي قد نستشف منه ذلك الانفصال بين العقل والجسد في ميادين المرض، هو ما كان يفعله طبيب الأعصاب الفرنسي جان مارت شاركو حيث كان يعالج المريضة المصابة بالهستيريا عبر تحفيز أعراضها ثم يزيلها بأمر شفهي عبر التنويم المغناطيسي لكن علاج الشلل عنده بالكهرباء، كان ”شاركو“ من أساتذة فرويد حيث درس بمنحة دراسية في باريس بمستشفى السالبيتيير تحت أشراف ”شاركو“ عام ١٨٨٥م مدة تقارب ٤ شهور كان لها تاثيرا كبيرا في تفكير فرويد بعد ذلك حيث كان طبيب أعصاب اتجه به الحال نحو التحليل النفسي بعيدا عن الدماغ وعلوم الجسد، وفي هذا المسار الذي اتجه فيه لم ينظر لأي رابط جسدي ذي أهمية في تفسيره الإشكاليات النفسية وإن كان هناك فعليا قصور بالمعرفة العلمية حيث كما أسلفت قد تطور الطب وازدادت الاكتشافات تسارعا بعده، فإن هذا لا ينفي أن ثنائية ديكارت المهيمنة كان لها دورا في وضع إطار تفكيري يتجه فيه الطبيب لتأمل الحدث النفسي، إنه مرتبط بالعقل إذن لا علاقة مباشرة بالدماغ، حينها كانت معرفة العالم بالدماغ لا تتجاوز الوظائف الحركية والكلامية مثلا اكتشاف منطقة الكلام بالدماغ (منطقة بروكا) كان عام ١٨٦١ على يد العالم الفرنسي بيير بول بروكا، لكن غياب الأدوات العلمية التي نمتلكها اليوم قد حال دون الاستمرار بمعرفة وظائف وآليات مختلفة للظاهرة النفسية ولعل فرويد نفسه لم يستطع إيجاد علاقة رغم أنه طبيب وعالم أعصاب لكن جاذبية التحليل النفسي والاتجاه به نحو الماضي يصب في سياق ديكارتي مهيمن، ولا يمكننا نفي ما تقدمه تقنية التأمل في نمو الأفكار وتصاعدها أو تدهورها عبر جذورها أو علاقاتها فيما بينها، أقول لا يمكننا نفي متعة مثل هذا التفكير وقابلية صوابه في وقائع معينة لكن إهمال الجانب الجسدي تماما كان عيبا خطيرا في فهم حقيقة السلوك والواقعة.

تدهور التحليل النفسي …

مع التدرج في التقدم العلمي والمعارف الطبية بالجسد، كان التدهور في صحة التحليل النفسي يأخذ نصيبه في الظهور، وقد توالت الانتقادات بين تشكيك بعلمية هذا المنهج وبين كفاءته الطبية، علمًا بأن فرويد نفسه كان يرى أنّ العلاج بالتحليل النفسي لا يصلح للأشخاص الأغبياء غير المثقفين، والمتقدمين في العمر، والكئيبين كما رآه لا ينجح إلا عند الأذكياء ومن يحملون حسا أخلاقيا12، ويتضح في رؤيته هذه ميلها لمعايير غامضة ولا يوجد كالعادة أي آليات مفهومة لمثل هذا الفشل أو النجاح.

أظهرت دراسة عام ١٩٥٢م أن نسبة الشفاء من العصاب لدى من تلقوا علاجا تساوي ٦٦٪ تقريبا من تلقوا التحليل النفسي، وقد غابت اي دراسات كبرى عن ذكر فعالية العلاج التحليلي مقارنة بالعلاجات الأخرى، ومع تطور المدارس النفسية والانقلاب على فلسفة ديكارت بالتزامن، سيطر السلوكيون والوظيفيون على الساحة النفسية والثقافية ومع ظهور أدوات التصوير الدماغي كان العلم قد ثبّت القاعدة :

هناك أسس عصبية حيوية للاضطرابات النفسية وليست فقط صراعات لا واعية، وبالنظر للاكتئاب بأنه اضطراب يعمل من خلال انخفاض السيروتونين وآلياته العصبية والبين عصبية بالدماغ، كان هناك الاتجاه الدوائي وانتصار الجانب الجسدي في الرؤية الطبية النفسية مع الوقت، ليتراجع التحليل النفسي من مناهج علم النفس في الجامعات الامريكية.13

انتصار الجسد في معركة العقل…

لم تتوقف الحركة العلمية في حدود الفصل بين الجسد والعقل، فقد ثبت أن هناك علاقة بين الدماغ والعقل، واتجهت الدراسات النفسية نحو العلاج السلوكي المعرفي والأخذ بالأدوية، وبدأ يتصاعد الفهم للاضطراب النفسي، وعلاقات الدماغ بالذاكرة والوعي والفهم، وما يتسبب به المرض من إشكاليات نفسية بفعل تأثر الدماغ بالسموم أو بالالتهابات أو بالأذى، ومع تطور الأدوات الفحصية مثل fMRI أصبح من الممكن ملاحظة التغيرات في الدماغ ومناطقه في أوضاع نفسية مختلفة،

فمثلا بدراسة تتناول الأحداث العصبية للتنافر المعرفي Cognitive Dissonance، وبالأخص مرحلة الاستحثاث induction – أي اللحظة التي يبدأ فيها الشخص بالشعور بالتعارض بين قيمه وسلوكه، قبل أن يبدأ بمحاولة خفض التنافر، وقد استخدمت الدراسة أداة الفحص fMRI (التصوير بالرنين المغناطيسي) لملاحظة وتدوين التغيرات فوجدت أن هناك على سبيل المثال زيادة كبيرة وواسعة في نشاط عدة مناطق رئيسية أثناء لحظة استحثاث التنافر، كان منها :“القشرة الحزامية الأمامية ACC“.

لم تكن هذه الدراسة سوى مثال عابر من آلاف الدراسات العلمية التي تثبت العلاقة بين النشاط الذهني والنشاط الدماغي، علمًا بأن الفلسفة أيضا كانت خلال القرن الماضي إلى اليوم تتجه بعيدا عن ثنائية ديكارت وتقفز الفصل بين الجسد والعقل، فاليوم لدينا الفلسفة الفيزيائية، والانبثاقية، ونظريات فلسفية جديدة.

إنّ فكرة الروح اللامادية سهلة التصوّر، غير أنّ مواءمتها مع الأدلة العصبية تبقى أمرًا بالغ الصعوبة. فـديكارت لم تتح له فرصة التجوّل في أجنحة طبّ الأعصاب؛ ولو فعل، لرأى أنّ تغيّر البنية الدماغية يقود مباشرةً إلى تغيّر الشخصية الإنسانية. بعض أنواع الضرر الدماغي تُفضي إلى الاكتئاب، وأخرى إلى الهوس، بينما تُعدّل أنواعٌ أخرى نزعة الفرد الدينية أو حسّه الفكاهي أو قابليته للمقامرة. وهناك تغيّرات تُفضي إلى التردّد الشديد، أو الوهام، أو النزعة العدوانية. ومن هنا تنشأ المعضلة في الأطر التي تفترض أنّ النفسي قابل للانفصال عن الجسدي.“

ديفيد إيقل مان، الدماغ14

علم النفس في مواجهة علوم الجسد..

من الواضح أن التغيرات التي تحدث في حياة الإنسان يواكبها تغيرات في جسده، فالضغط النفسي يصب في رفع هرمون الكورتيزول مثلا، والابتهاج يواكبه تغيرات دماغية وكذلك التعاسة، وكل ما هو عقلي لابد أن يكون جسديًا في وجه من وجوهه، لكن عالم الفكر والمعنى بالطبع ليس هو عالم الكيمياء والفيزياء الجسدية، وهناك ما هو أدهى من ذلك إنها الحياة أيضا حيث أننا مهما بلغنا من العلم لا يمكننا معرفة طبيعة الحياة نفسها كظاهرة، ولذلك فإن الاضطراب النفسي والأمراض العقلية، لابد أن تكون معقدة وبعضها عصيٌّ على الفهم، من حيث طبيعة وجودها، بيد أن الجانب النفسي له علاجٌ والجانب الجسدي المتضرر له علاج آخر، وهنا موضع الاعتراف بفاعلية الجسد في الموضوع النفسي الذي حين ننكره، نكون قد أنكرنا نصف العلة وبالتالي إمكانيات علاجية وشفائية كبرى.

قد يتعرض المرء لصدمات تشل تفكيره وتقضي على الكثير من مشاعره ويحتاج زمنًا طويلًا للتشافي لكن هناك من لم يتعرض للصدمات بمعناها الكبير هذا وقد لحقه خلل جسدي دفعه نحو التحطم النفسي، فالنشاط العقلي النفسي يستلزم النشاط الكيموحيوي/الفيزيائي بالدماغ وما يرتبط به في قية الجسد، فماذا لو كان هذا النشاط الجسدي بالأساس لا يعمل فحينها حتى النشاط العقلي سيصاب بأذى كبير.

الجسد وحده لا يكفي..

اتجهت الفلسفة المادية في وجودها إلى أن كل ماهو موجود لابد أن يكون فيزيائيا، بما في ذلك العقل ووظائفه15، وبرغم رفعها لهذا الشعار وانتصارات العلم التجريبي الكبرى بهذا القرن فإنها لا تستطيع إلى يومنا هذا شرح معضلة الوعي وما طبيعته وكيف ينشأ؟16 وما هو الشعور الذاتي والكيفيات المحسوسة في أذهاننا؟17، وهي التحديات الكبرى لكافة أنواع الفلسفات المادية، لكن هناك على نطاق تجريبي مثل المرض النفسي على سبيل المثال مازلنا كذلك في عجز ملحوظ عن فهم آليات المرض النفسي بدقة وإن كانت هناك إثباتات لحدوث أعطاب دماغية أو خلل في آليات العمل الحيوي بمناطق مختلفة بالدماغ أو حتى على أنظمة هرمونية وجسدية أخرى، ومع كل ذلك الجهز في اكتشاف ودراسة الأنسجة والعلوم الحيوية والعصبية ومعرفتنا الدقيقة للكثير من التفاصيل التي تحدث لأي أعطاب نسيجية أو مرضية وراثية فلا يمكننا للآن التعامل مع المرض النفسي كتعاملنا مع الأمراض الجسدية في إثبات وجودها وتحديد تحسنها أو تفاقمها فمرض السكر له مؤشر حيوي هو ارتفاع HbA1C مثلا كما أن تغيرات محددة في troponin تشير للنوبات القلبية وهكذا من الممكن رصد المرض عبر موشرات حيوية وهو أمر للآن لم يتحقق بخصوص الأمراض النفسية التي للآن تُشخَّص بناءً على الأعراض الإكلينيكية والسلوكيات الملاحَظة وفق أدلة تصنيفية مثل الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM) أو التصنيف الدولي للأمراض (ICD)، دون الاستناد إلى اختبارات مختبرية أو علامات بيولوجية واضحة ومع ذلك فإن العلم يتجه ببطء نحو تحقيق مثل هذه المؤشرات مستقبلا لكن الاضطراب النفسي متعلق بمناطق يصعب فحصها وتشكل تحديا للعلم كالدماغ وإن كنا قد فهمنا آليات ممكنة للمرض النفسي بناء على الخلل المرضي بالجسد ذاته وقد تدخلنا دوائيا لضبط وتحسين العمل العصبي غير أن ذلك ليس شفاء تاما بل تجاوز كبير للاضطراب دون اندثاره.

البعد الثالث المفقود بالظاهرة النفسية،،،

يتضح بهذا العقد من الزمان أن العقل لم يعد هو ذاك الذي تحدث عنه ديكارت، في ثنائيته حيث يتفاعل كما تصوّر مع الجسد عبر الغدة الصنوبرية، فاليوم كل نشاط عقلي من الممكن رصد ما يوازيه من نشاط دماغي، وقد تأكد أن أي عطب بالدماغ هو بالضرورة مؤثر على وظائف عقلية مرتبطة، لكننا أيضا نعلم أن اللدونة العصبية تعمل بالتوازي مع الفكر والثقافة، بحدود ما، ولذلك فالظاهرة النفسية لا يمكن عزلها عن فاعلية الجسد والفكر معًا، وقد نما في ظل التطور العلمي سؤال كبير عن العلاقة بين الدماغ بصفته مادة وبين الوعي بصفته عقلا، أو ما يُطلق عليه “جوزيف لوفين،Joseph Levine” الفجوة التفسيرية18 ويفصّله ديفيد تشالمرز بالمشكلة الصعبة للوعي19 :

كيف تتحول العمليات الفيزيائية بالدماغ، المتمثلة بكل هذه الآليات الخلوية/الكيموحيوية/الكهروكيميائية إلى حالات ذهنية نعيها( الشعور بكافة أشكاله).

شرح أبسط:

١. هناك عمليات فيزيائية في الدماغ:نشاط كهربائي للخلايا العصبية ، تفاعلات كيميائية ، ديناميكيات أيونية، شبكات عصبية معقدة، إشارات كهروكبميائية..

٢. وهناك حالات ذهنية واعية: الشعور بالألم، الإحساس باللون الأحمر رؤيةً ، سماع الموسيقى، الإحساس بالبرد أو الحرارة إلخ…

٣. المعضلة هي: كيف يمكن لهذه العمليات المادية المحضة (النقطة الأولى) أن تولّد التجربة الذاتية الواعية (النقطة الثانية).

فتح هذا السؤال الباب على حيرة كبرى، عما يمكن أن يكون هذا “الوعي” ما هي طبيعته؟ كيف يتحول النشاط الفيزيائي للدماغ إلى وعي نعيشه، وعبر ماذا؟

“كيف يمكن لدماغ مادي مكوّن من مواد مادية خالصة ، أن يتسبب في تجارب واعية ذاتية يتعذر وصفها”

كانت تلك، الثغرة التفسيرية بين العمليات الفيزيائية والتجربة الذاتية المباشرة (Qualia)، والأمر برأيي لا يتوقف عند هذه الأسئلة بل يمتد إلى إشكالية الاضطرابات النفسية، فإذا كان هناك الكثير من الأدلة علي أن الاختلالات الهرمونية أو الأعطاب الدماغية تتسبب بالكثير من الأمراض النفسية بالتزامن أيضا مع الاضطرابات الاجتماعية والضغوط الحياتية والصدمات التي تثبت الشق الذي يخص النشاط الاجتماعي النفسي للفرد، فإننا كما نرى ثنائية العمل المضطرب في كل من الجسد والعقل، ينبغي علينا النظر بأن الآليات غير المعروفة لتحويل النشاط الكيموحيوي الفيزيائي لوعي بآذهاننا ربما تكون مصابة هي أيضا بخلل خاص بها، قد يكون هو أيضا له دور في بقاء المعضلة النفسية بلا حل كامل، وهذا الجانب الذي لا يزال في الميتافيزيقيا المرضية، يشكل رؤية فلسفية نحو المرض بصفته دوما يحمل شيئا مفقودا في فهمه وكيفية وجوده، في ظل بقاء الثغرة التفسيرية هذه في عالم الفلسفة.

إن البعد الثالث الذي أتحدث عنه لا يعني سوى المنطقة المجهولة لدينا في آليات التحويل بين ما هو فيزيائي إلى ما هو مُوعى به، ولا أعني به ما قدمه جورج نورثوف في نظريته حول الدماغ-العالم وهو طرح بنيوي مهمّ، لكنه يظلّ تشخيصًا للعلاقة ولا يمسّ آلية التحول نفسها حيث تناول إشكالية الزمكان في بنية العلاقة وتأثيرها على الأمراض والاضطرابات النفسية20، فما قاله يصب في إطار فلسفي تحليلي يظل في جوهره نوعًا من الإطارات الاستعارية التي تسعى لسد الفجوات المعرفية دون الاقتراب من الحلقة السببية التحويلية نفسها، وكذلك فإن رأيه شمولي جامع وأما ما أعنيه فهو يكمن بالحلقة السببية المفقودة أو الآليات المجهولة علينا علميًا التي من خلالها يقع التحوّل من الفيزيائي إلى الظاهراتي، شاملا بذلك كل محتويات الذهن وتجارب الفرد النفسية كما أنها تشمل أيضا الاتجاه المعاكس من العالم الظاهراتي والتجربة النفسية الواعية إلى الأثر الدماغي والجسدي المرتبط،وهكذا فإن هذه الحلقة ليست بنية، ولا علاقة، ولا زمكانًا، بل هي فجوة في السببية التحويلية المتبادلة التي لم تُمسّ بعد، وإن كانت حاضرة في كل ظاهرة نفسية مرضية لا يمكن ردّها كاملًا إلى أعطاب الدماغ ولا إلى تجارب الحياة، ومع ذلك فإن ما قاله جورج نورثوف يدعم ما أطرحه بطريقة أخرى حيث نستشف منه أن الفجوة التفسيرية تظل عصية على العلم للآن وأنها مازالت في عالم الفلسفة.

الخاتمة..

لم تعد قراءة المعضلة النفسية شأنا خاصا بالتحليل النفسي بعد تقدم المعرفة العلمية بالجسد/الدماغ وتقدم العلوم الطبيعية ومع أفول التحليل النفسي بفعل الضعف العلاجي له كان الجسد يتقدم في مسار إثبات وجوده على المستوى النفسي جنبا الى جنب مع تقدم النظر الفلسفي بمشكلة العقل الجسد وكيف أن ديكارت وفلسفته هما أيصا لم يعد من الصالح لهما الوجود في ظل إثبات التفاعل الانبثاقي والفعلي للخلل الجسدي على العمل النفسي والعقلي، ومع ذلك فإن الجسد ذاته لا يمكن أن يفسر لنا تماما الاضطراب فهناك أسضا الاثر المعرفي والاجتماعي والنفسي على الدماغ والجسد، وبالتالي فأنَّ أيّ محاولة لاختزال المرض النفسي إلى أحد القطبين وحده تُنتج بالضرورة رؤية قاصرة، سواء تجلّت في صورة تحليل نفسي رمزي يتجاهل الجسد، أو في صورة بيولوجيا نفسية Biological Psychiatry تتعامل مع الذهن بوصفه أثرًا جانبيا لنشاط عصبي وكيميائي، أما البعد الجديد الذي أقدمه بهذه المقالة بعد عرض هذا الانهيار لأفكار فرويد التحليلية لتجاهله الشأن الجسدي لمرضاه، فهو غياب معرفتنا جميعا لآليات انبثاق الوعي من الدماغ، فإذا كان فرويد نفسه بما كان لا يعرفه بزمنه عن الجسد قد غاص بتحليلات سقط الكثير منها فالله وحده يعلم ماذا ينقصنا نحن اليوم مع معرفتنا الجسدية المتقدمة في ظل جهلنا بآليات التحول أو ما يُطلق عليه الفجوة التفسيرية أو بلغة ديفيد تشسالمرز : المشكلة الصعبة للوعي.

عصام مطير