الشبح في الآلة – القصة كاملة

تأتي جملة ”الشبح في الآلة“ في عداد الجمل الساخرة التي شاء لها الجدل الفلسفي أن تكون جديّةً فالنقاش بطبيعة العقل ليس نقاشا ساخرًا على أية حال يتجاذبه صديقان في ممرٍّ ضيّق، بل هو الاستناد والتأمل بساحةٍ عريضة ممتدة، تكثرُ فيها التيارات والاتجاهات التي تتطلب الحجج والبراهين.

لكننا قبل الخوض في غمار الإشكالية، علينا أن نعود إلى أرسطو في كتابه المقولات، حيث عرض الأجناس العليا أو الطبقات القصوى للأشياء التي يمكن أن تكون موضوعًا أو محمولًا في قضية، ثم سنشرح بعد ذلك محور اعتراض رايل على ديكارت.

المقولات عند أرسطو

صنف ارسطو الموجودات في هذا العالم الى عشر أجناس عليا، هي ما يلي :

الجوهر، والكم، والكيف،والمكان،والزمان والإضافة، والوضع ، والمِلْك، والفعل،والانفعال.1

في هذه التصانيف يقف “الجوهر” وحده شيئا قائما بذاته وبقية الأقسام هي ما يُطلق عليها الأعراض، حيث أنها تعتمد على الجوهر بوجودها، كان هذا التقسيم بكتابه الذي ترجمه ابن رشد وغيره من فلاسفة العرب، وقد اختاروا لفظ“ مقولات“ مصطلحا لهذه التصانيف،

فكلمة category تعود بجذرها إلى اليونانية Κατηγορία (katēgoria)، أي: ما يُقال عن الشيء.، والمقولة إذن في معناها الفلسفي تشير إلى الصنف أو الفئة المنطقية العليا التي يندرج تحتها الشيء أو المعنى، ومنه كانت مقولات ارسطو، وبالنسبة لجلبرت رايل فالمقولات هي الفئات المنطقية التي تنسب لها الأشياء والمعاني، ومن هنا تحدّث عن «خطأ المقولة» حين يُسند إلى شيءٍ ما، ما لا يناسب فئتَه المنطقية.

ما هو الخطأ المقولي؟

عرف قاموس اكسفورد للفلسفة المغالطة المنطقية بخطأ في التفكير يجعل الحجة الخاطئة-وغالبًا ما تكون خادعة- ،حجةً صحيحة رغم أنها ليست كذلك2، ومن أنواع المغالطات المنطقية يأتي ”الخطأ المقولي“ حين نضع أشياء أو وقائع في فئة ليست لها، أو حين ننسب صفةً لشيء لا يمكن أن يتصف بها كقول :أعداد حمراء، وروائح ضوئية، ومثل هذه الجمل تصلح بالشعر لكنها في الفلسفة لا تصح لأننا في مسار البراهين والأدلة لا الخيالات والتلميحات.

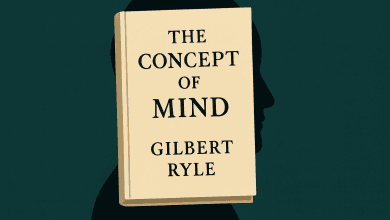

واعتمادا على ما سبق قدم جيلبرت رايل احتجاجه ضد ثنائية ديكارت فيقول لنا بكتابه الشهير ”مفهوم العقل“ :

”سأتحدث عن هذا التعليم الرسمي – مع تعمد الابتذال – بوصفه ‘عقيدة الشبح في الآلة’. وأرجو أن أثبت أنه اعتقاد خاطئ تماما، وخطؤه ليس في التفاصيل بل في المبدأ. فهي ليست مجرد مجموعة من الأخطاء الجزئية؛ إنها خطأ واحد جسيم من نوع خاص، ألا وهو مغالطة مقولية (Category-mistake)”

جلبرت رايل- مفهوم العقل

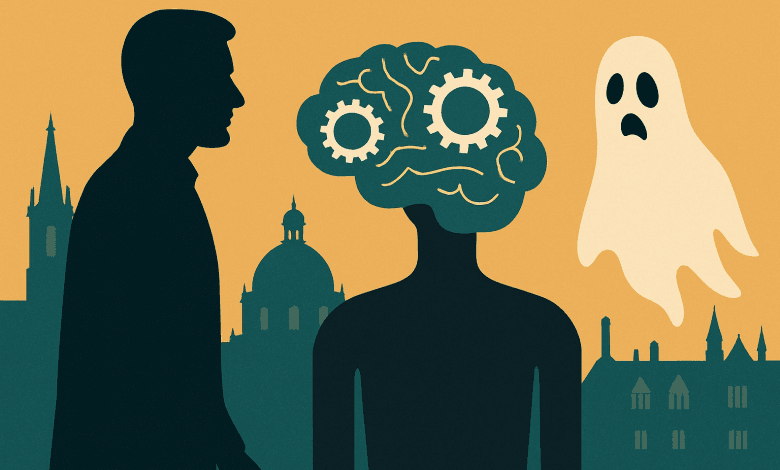

ما قصة ”الشبح في الآلة“؟

يحدثنا جلبرت رايل عن الخطأ المقولي باعتراضه على ثنائية ديكارت، وهو ذاك الخطأ الذي يحدث حين نضع شيئًا في غير فئته المنطقية، ويشرح فكرته عبر ضربه مثالا على شخص زار جامعة أكسفورد أو كامبريدج لأول مرة فرأى المكتبات والكليات والملاعب والمتاحف ومكاتب الإدارة وغيرها ثم سأل قائلا : لكن أين الجامعة؟3

هنا يخلط الزائر بين ما هو من فئات فيزيائية كالمباني وكل تلك الأنشطة الممارسة فيها وبين ما هو منتمي لمستوى مفاهيمي مثل مفهوم الجامعة، فالجامعة هي كل مارآه، إنها طريقة تنظيمية، ومثل هذا الخلل ضرب جيلبرت مثال الطفل الذي رأى استعراضا عسكريا ليشاهد الدبابات والبطاريات والجنود ثم سأل :“ متى ستمر الفرقة؟“ والفرقة بالطبع هي كل ما رآه، وبهذا فإن جيلبرت رايل يرى أن ديكارت نظر إلى جسد الإنسان وما فيه من أعصاب ودماغ وأنسجة متنوعة تجري بها عمليات مختلفة ثم وضع العقل بمنأى عنها أي وكأنه سأل : لكن أين العقل؟، والحقيقة أن العقل مفهوم تنظيمي يصف مجموعة سلوكياتنا وقدراتنا واستعداداتنا الذكية، وليس اسمًا لعضو أو كيان ، وبالتالي فديكارت ارتكب خطأ مقوليا حين وضع العقل في موازاة الجسد كشيء إضافي، وهنا نشأت السلوكية الفلسفية، حيث العقل ليس سوى السلوكيات والقدرات والاستعدادات dispositions التي تفسر إمكانية السلوك، وليس فقط حدوثه وبمعنى مختصر : استحالة فهم العقل ككيان منفصل عن السلوك الجسدي.

كيف تكوّن الشبح؟

يستمر جلبرت رايل في انتقاداته اللاذعة لديكارت ويبرز بجانب من جوانب نقده طريقة تكوين الشبح، حيث يقول لنا في انتقاداته لديكارت، إن الثنائية جعلت العقل شيئا (جوهرًا) مثله مثل الجسد إلا انه ليس الجسد، وله صفة لكنها ليست كصفة الجسد، وله عمليات وأفعال وأسباب وهي جميعها ليست كأسباب وأفعال ووضعيات الجسد، فهذا شكّل بالتالي أن أصبح العقل موضعه كمفهوم ”الجامعة“ الذي ظن الزائر أنه شيء إضافي لمباني وأنشطة الكليات، وهنا يكون العقل شبحا خفيًّا في تصور الثنائيين بداخل جسد، فهو شيء خفي داخل شيء ظاهر، وهو ما يعيدنا أيضًا لمشكلة التفاعل بين الجسد والعقل، كيف تحدث؟ ويعيدنا نحن هنا لرسالة أميرة بوهيميا التي كانت من أوائل من انتقد ثنائية ديكارت وتقول فيها :

“أتوسل إليك أن تخبرني كيف يمكن لنفس الإنسان (بكونها مجرد جوهر مفكر) أن تدفع الأرواح الجسدية (bodily spirits) لأداء أفعال إرادية. إذ يبدو أن كل تحديد للحركة يحدث إما من خلال دفع الشيء المتحرك، وفقًا للطريقة التي يصطدم بها بما يحرّكه، أو من خلال خصائص وشكل سطحه. إن الشرطين الأولين يتطلبان التلامس، أما الشرط الثالث فيتطلب الامتداد (extension). لكنك تستبعد الامتداد تمامًا من مفهومك للنفس، ويبدو لي أن التلامس لا يتوافق مع شيء غير مادي. لهذا السبب، أطلب منك أن تشرح لي كيف يمكن للنفس أن تحرّك الجسد في نظامك الفلسفي.

أميره بوهيميا-برسالة لديكارت4

ظلت هذه الإشكالية مطروحة لليوم في وجه الثنائية، وأما بخصوص ما قاله ”جلبرت رايل“ فقد استمر بعد ذلك بنقد وصف هدا العقل مقابل الجسد، فهذه الآلة الجسدية أو ”المحرّك“ ليس لها شبح خادم بل هو ”المحرك الآخر“في داخلها حيث تحتاجه للعمل جيدا.

انتقادات إضافية ..

يقدم أيضا ”رايل“ نقدا إضافيا:

فإذا كان العقل والجسد جوهرين مستقلين، فإن الكثير ممن يعتقد بثنائية ديكارت يعتقد بما أن الجسد ينطبق عليه قوانين ميكانيكية حتمية فإن العقل كذلك ينطبق عليه قوانين ومسارات حتمية وإن كانت غير ميكانيكة، وإن ما يجري على الجسد يجري على العقل بالجهة المقابلة وفق منطق أنهما من التصنيف/الفئة/المقولة المنطقية الواحدة لجنس الأشياء، وبالتالي فإن حرية الإرادة والاختيار والاستحقاق والذنب مفاهيم لا يمكن حدوثها إلا إذا اعتبرنا القوانين التي تجري على العقل أقل صرامة من القوانين التي تنطبق على الجسد، وهذا حل توفيقي لا يحل الإشكالية، التي جاءت بالأساس من الخطأ المقولي/التصنيفي بأن الجسد والعقل من نفس الفئة/الصنف/المقولة المنطقية وبالتالي لابد أن تتشابه القوانين وحدتها أو أشكالها عليهما.5

هكذا يرينا “رايل” كيف تقحمنا ثنائية ديكارت بألغاز ومغالطات ومنها شخّص “رايل” التصور الديكارتي على أنه بناء فكري خاطئ نجم عن سوء استخدام للغة: فعندما نسأل مثلا “أين يقع العقل؟” أو “كيف يؤثر الفكر في حركة البدن؟” فإننا نكون – في نظره – ضحية لتصور مغلوط ناشئ عن لغة تجسّم العقل وتقابله بالجسم. لقد رسم ديكارت، بحسب رايل، صورة ثنائية صارمة تركتنا أمام معضلات مستعصية مثل مشكلة التفاعل السببي بين العقل غير المادي والجسد المادي، ومشكلة معرفة عقول الآخرين (بما أن كل عقل منعزل تمامًا داخل صاحبه). ويرى رايل أن التخلص من أسطورة “الشبح في الآلة” يبدد هذه المشاكل الزائفة.

بعد أن نشر جلبرت رايل كتابه ” مفهوم العقل ” بانتقاداته الموجهة للثنائية الديكارتية عبر “الشبح في الآلة” تعرض للكثير من النقد، وقد تراجعت السلوكية الفلسفية في مجال فلسفة العقل النشطة هذه السنوات، لكن “جلبرت” أثار عاصفة من الجدال وقد تشكلت خلالها وبعدها الكثير من المدارس، فالسلوكية النفسية كانت بشكل أو بآخر تتشارك في بعض ملامحها مع ما قاله جلبرت رايل، وقد جاءت الفلسفة الوظيفية في الستينيات لتمنح بعدًا أوسع، معتبرة أنّ الحالات العقلية تُعرَّف بأدوارها الوظيفية وليس فقط بمظاهرها السلوكية، وهكذا فإن لجلبرت بكتابه مفهوم العقل ونقده لثنائية ديكارت دورا مهما في تفكيك العقيدة الرسمية في نظرتنا للعقل والجسد، لكن آرآءه تلك تعرضت أيضًا للمزيد من الانتقادات لتسقط هي أيضًا مع تقدم الأسئلة الفلسفية للأمام.

ماذا ينقص جلبرت رايل في أطروحته؟

خلاصة ما قدمه رايل ضد ديكارتية، حول ظاهرة العقل هو اقتراحه تحليلًا لغويًا وظيفيًا للمفاهيم العقلية؛ فبدلاً من اعتبار الأفعال العقلية أحداثًا داخلية خاصة “في عقل المرء”، يؤكد رايل أن حديثنا عن الذهن هو حديث عن أنماط سلوك وميول سلوكية قابلة للملاحظة في سياق معين. فالإنسان الذي “يعرف” أو “يعتقد” أو “يتذكر” أو “يتألم” لا يشير – في التحليل الرايلي – إلى حدوث واقعة غامضة داخل “ذهن” غير مرئي، بل يشير إلى قابليته للقيام بأنماط من السلوك الذكي أو الاستجابات المناسبة،

هذا الرأي الذي قدمه كان يفتقد أمرًا مهمًّا ألا وهو التجربة الذاتية التي يعيشها الإنسان حين يفكر ويتخيل ويدرك الأشياء، أو ما يُطلق عليه (الكواليا) الكيفيات المحسوسة، وباختصار هي ما تدركه في ذهنك حين تنظر لتفاحة حمراء، هذه الحمرة مثلا، وذلك الطعم، وما يماثله، في وعيك حينها، من شعور ، وبالتالي فإن جلبرت نظر للعقل كطريقة سلوك وميول لكنه لم يفسر لنا أهم ما يشكل لغزا ” إنه الوعي نفسه“،

هذا النقص هو بالضبط ما رد فيه ميللر بورقة قدمها عام 1951 بعنوان “أسطورة ديكارت وخطأ الأستاذ رايل” (Descartes’ Myth and Professor Ryle’s Fallacy).

معضلة الوعي والكيفيات المحسوسة ..

يقول ديكنسون ميللر بمطلع ورقته النقدية ضد أطروحة جيلبرت رايل :

كتاب البروفيسور رايل يتبيّن أنه مجرد مناوشة دائمة لا تلامس أبداً جسم العدو الرئيسي. حتى لو سلّمنا بصحة ما يكتبه عن “الذهني”، من حيث استخدام اللغة… فإننا نجد أنه لم يقترب من الحقائق التي تفصل في المسألة المطروحة، الحقائق التي تُجبرنا على تكوين مفهوم الوعي. إنه لا يثبت دعواه، ولا يمكنه ذلك، لأنه ببساطة لا يتحدث عن موضوعه. بل يتحدث عن شيء آخر لا ضرورة للتشكيك فيه… مغالطته تكمن في تقديم حجة لا علاقة لها بخلاصته. كتابه بأسره ليس سوى جهل بالدحض.6

ثم فصّل ميللر، معضلة الوعي، بدءا بشرحه ببساطة، فالوعي هو ما نفقده حين ننام دون أي حلم خلال ذلك وهو ما نستعيده حين نستيقظ، والمرء حين فقدانه لهذا الوعي يفقد العالم كله في ذهنه، كل تلك الأشياء التي تظهر له، وبالتالي فالوعي هو مجال الظهور في ذهني، وهو خاص وذاتي حيث لا يستطيع أحد أن يبصر ما يدور بذهني أنا، كما أنني لا أستطيع رؤية ما يدور بذهن غيري، وهنا يكون الوعي ليس مراقبا وملحوظا كما السلوكيات التي نبصرها بالخارج، وبالتالي فإن إنكار وتهميش هذا الجانب الذاتي المتمثل بالوعي يجعلنا أمام إشكالية أننا لسنا موجودين، و هي إشكالية المدرسة السلوكية التي تنكر التجربة الذاتية، فإذا كان هذا الوعي الذي هو تجربة ذاتية لكل منا، ويمثل محور ما قاله ديكارت ( أنا أفكر أنا موجود) فإن جلبرت رايل لم يرد أبدًا على ديكارت.

“لو علمت اليوم أن حياتك ابتداءً من صباح الغد ستكون من هذا القبيل — حياة جسد يتصرف على نحو كامل ولكن من غير أي وعي — لأدركت فجأة أنك لن تبالي بها بعد ذلك، ولما تمسكت بالحياة على هذه الشروط ولو قليلًا، بل لشعرت بصدمة أنك ستموت الليلة. لماذا؟ لأنك لن تكون هناك بعد الآن. لا يمكنك أن تطابق نفسك للحظة واحدة مع جسد بلا وعي. فأنت ذاتك الواعية. ما يفعله البروفيسور رايل (من غير أن يدرك) هو إنكار وجودنا.

السوليبسية (Solipsism) هي العقيدة القائلة إنني وحدي موجود. أما السلوكية (Behaviorism) فهي العقيدة القائلة إنني غير موجود لكن أشياء أخرى موجودة. هذه هي ذروة التواضع البشري. إنها تتجاوز حتى عبارة: «اعذرني على وجودي». البروفيسور رايل، في الجوهر، سلوكيّ.”7

يقدم أيضًآ ميللر ردا على جملة ” الشبح في الآلة“ . إذ يراها لا تحقق الهدف الذي أراده ”رايل“، فما أسماه رايل أسطورة ديكارت، لم يكن العقل بها داخل الجسد، وحين نقول شبح، فنحن نقصد به طيفا أو شيئا مرئيا لكن الوعي ليس كذلك، فالوعي لا يظهر وليس موضوعا، بل هو حقل لظهور العالم فيه، فكل منا له وعيه الخاص هكذا يدرك المرء وجوده، وإذا أراد تصور الوعي فعليه تصوره خبرةً ذاتية عند الآخر، ثم إن الوعي – وفق ديكارت- لا نتصوره داخل كائن فيزيائي.

هكذا فند ميللر مقولة الشبح في الآلة دون الولوج بقضية التفاعل بين الجسد والعقل.

الردود الأخرى..

واجه أيضا ”جلبرت رايل“ انتقادات متتالية عبر العقود وقد سقطت السلوكية الفلسفية مبكرا كما أسلفت، لكن أصداء ما قاله، مازال مادةً للحوارات فتعرّض للانتقاد بناء على مشكلة الوعي- التجربة الذاتية أو الكيفيات المحسوسة بالذهن- من الكثير يأتي على رأس القائمة كارل بوبر، جون سيرل، ديفيد تشالمرز، نايجل وآخرون، وقد جاءت بعض الردود تحمل نقضا لشبح رايل، فمثلا رد الفيلسوف البريطاني ألفرد جولز آير“ بمقالة تحمل عنوانا “الشبح الصادق؟” في سبعينات القرن الماضي ، وقدّم دونالد ف. بوتشيجيان في عام ١٩٩٩م مقالة ”إحياء الشبح ” دفاعا عن الثنائية النفسية، واستمرت الردود ومازالت.

هل انتهت القصة؟

ليست إشكالية العقل من المسائل التي يستطيع العلم ذاته حلها، فطبيعة التجربة العلمية تشترط الوعي أساسا سابقا لها وهنا بيت القصيد، لذلك فطبيعة الوعي أو العقل عموما لا يمكن أن تكون لها خاتمة لكن مقالتنا هذه لها خاتمة جيدة بما قاله فيلسوف العلم كارل بوبر حين تحدث عن العقل في مقالته الساعات مهاجما اعتقاد جلبرت رايل عنه

“هذا بالتحديد ما حاولت التعبير عنه عندما قلت في أكسفورد عام 1950 – بشعور من اليأس – إنني أؤمن بالشبح في الآلة. أي أنني أعتقد أن الـذات (self) بمعنى ما تعزف على الدماغ كما يعزف عازف البيانو على البيانو، أو كما يقود سائق السيارة السيارة.”8

عصام مطير