الشعراء المجهولون …

الشعر يكمن بأغلبه بما لا نقوله بالنص لكننا نشير إليه، متى ما حمل النص ما يثير رغبتنا بالتخيل واستدعاء الذاكرة فإننا نبني قصصًا وأحداثًا لتكتمل على هيئة شعور نظنه شعورنا بما هو مكتوب والحقيقة إنه انعكاس لشاعريتنا التي أكملت ما ليس مكتوبًا ، لشاعرية الشعراء الذين تشكلهم أعماقنا لتحقيق الشعور ، بعد أن يقوموا بمهمة الشعر في إكمال وصياغة ما لم يكمله ويصوغه الشاعر في نصه .

الشعر يكمن بأغلبه بما لا نقوله بالنص لكننا نشير إليه، متى ما حمل النص ما يثير رغبتنا بالتخيل واستدعاء الذاكرة فإننا نبني قصصًا وأحداثًا لتكتمل على هيئة شعور نظنه شعورنا بما هو مكتوب والحقيقة إنه انعكاس لشاعريتنا التي أكملت ما ليس مكتوبًا ، لشاعرية الشعراء الذين تشكلهم أعماقنا لتحقيق الشعور ، بعد أن يقوموا بمهمة الشعر في إكمال وصياغة ما لم يكمله ويصوغه الشاعر في نصه .

،

بما سبق يندرج معنى أن تنقل جزءًا من المشهد ، ليكون متحدثًا عن البقية والبقية هنا بأهمية كبرى لتفكيرنا الضمني المتمثل بشعورنا ، في تعاطينا المتمكن جدًا مع الخيال ، مع إكمال القصة بجزء يسير منها ، معنا نحن إذ نفعّل وجودنا وكيف سنتعاطى ونتفاعل مقارنة بالشاعر وتعاطيه وتفاعله فللشاعر

أن يكرس الشعر في جزء من الأحداث المترابطة ويدع لمخيلة وعقل القارئ مهمة إكماله ، أو بشكل دقيق مهمة الشعر العميقة ،

فما قاله مسلم بن الوليد “صريع الغواني” في أبياته التي رد بها على من أراد أن يواسيه بالشراب حين وفاة زوجته:

“بكاءٌ وكأس كيف يتفقانِ

سبيلاهما في القلب مختلفانِ

،

دعاني وإفراط البكاء فإنني

أرى اليوم فيه غير ما تريانِ

،

غَدَت وَالثَرى أَولى بِها مِن وَلِيِّها

إِلى مَنزِلٍ ناءٍ لِعَينِكِ دانِ

،

فَلا وَجدَ حَتّى تَنزُفَ العَينُ ماءَها

وَتَعتَرِفَ الأَحشاءُ بِالخَفَقانِ

،

وَكَيفَ بِدَفعِ اليَأسِ وَالوَجدِ بَعدَها

وَسَهماهُما في القَلبِ يَعتَلِجانِ”

لا يتوقف عند النص، بل يتجاوزه لكن من خلاله حيث يكرس النص حالة الاعتراض والإذعان للحزن وتفضيله وتقرأ عقولنا بقية المشهد الذي يكتمل بمحيط الشاعر من ترف وانفلات وشخصيته الإنسانية في كونها انسجامًا للظرف ، وأن الظرفية تلك مؤقتة ثم خيالات مرتبطة بشكل وملامح الشاعر ومن حوله ، وما يمكن أن يكون نهاية للمشهد من مشاهد أخرى موافقة لعاطفتنا وتجاربنا ، نتقمص بها شخص الشاعر وتفاعله ، وهل يتوافق مع ما سنفعله ، ونضع الآخرين بذلك المشهد ونظل نبني في ذواتنا قصة ضخمة نعي جزءًا منها ويستمر اللاوعي بإكمالها والاستحواذ عليها ومنحها شعورًا .

إن البكاء بحد ذاته يعني كل المديح للمفقود ، وإذا جاء من شاعر ليس له بالرثاء تجربة كبيرة ، فإنه يقدم لنا شاعرية متوهجة في الصدق والتعبير عن الانكسار،

ونجاح مثل هذا النص مع أنه بأبيات قليلة ، ليس معتمدا على قربها من النفس البشرية لأنها تصف انفعالًا وتبرر وتفسر ببساطة فقط بل لأنها نقلت جزءًا من المشهد وتركت لمخيلتنا وعقولنا خوض تجربة الشعر وتخيّل بقية الأجزاء ، بناء على تجاربنا نحن وما نتوقعه في مسيرة ومآلات المشهد الذي قرأناه كما قلت سالفًا.

حين قال نزار قباني بمطلع قصيدة له :

،

”أقول أمام الناس لستِ حبيبتي…

وأعرفُ في الأعماق كم كنتُ كاذبا”

،

اختطف أذهاننا للمشهد الرئيسي ، العمق القصصي مباشرة ، وأشعرنا :

برغبة المشاهدة/الاستماع/المعرفة ، للتالي من المشهد ، لذلك الذي نتوقعه أعظم ، بفعل التجربة العاطفية .

الإثارة التي يعرف نزار بناءها ، مشابهة لإثارة الأفلام التي تبدأ مباشرة بالموقف الصعب ، القصص السينمائية التي نتعرف بها على الأبطال ، بالمشهد الثائر منذ البداية ، بعيدًا عن التعريف بهم تدريجيا ،

والشعر النزاري أوجد مكانته المتميزة من خلال اعتماده على بناء المشهد ، والقصة التي تربطنا بتجاربنا وذاكرتنا ، فقوة نزار بتوظيف المشهد وإطلاق العنان للشعراء الذين يقبعون بداخلنا لنسج بقية أحداث المشهد والتعديل والاستمرار في صناعة خيالات ومشاهد خاصة بنا داخل النص النزاري ومن ثم أيضا بلا وعي منا نحن نعيش مشاهد أخرى في أعماقنا تأتي ضمنيًا بشعورنا بلذة الشعر أو ألمه،

وأما الصور الخيالية الجديدة/المجاز اللغوي فهما عند نزار ثانوية ، فالأساس هو خوضه بناء المشهد والموقف أو استغلال مادته أي وجوده المسبق بذاكرتنا ، مشاهد الفراق والغرام والمواجهات إلخ، وهذه شاعرية متميزة بعيدًا عن سياق الخيالات المجازية .

إن حيوية الشعر/الأدب بمقدار الحركة/السرعة التي يكشف بها النص عن شخصية البطل ، وتنوعها،

ومع أن نصه السابق لم يكن نتفة أو قطعة شعرية لا تتجاوز سبعة أبيات إلا أنني فضلت ذكر هذا النص لتبيان فاعلية المشهد وتفاعلنا معه ولنزار الكثير مما يمكننا الاستشهاد به لتبيان جودة النتفة والنص الشعري القصير في حال كانت تركيبته تعرض مشهدًا قصصيا ، أي أنها تقربنا من الاجتماعي ، من الحراك الذي نعيشه وماضيه بذاكرتنا ومستقبله بمخيلتنا .

،

وحين تفتقد النتفة أو القطعة الشعرية لهذه الخصلة القصصية في عرض المعاني والموقف فإن الشعر يكون غير مستساغ فيها وتصبح الأبيات قريبة من الخطابة المباشرة والحكمة الباردة ليتفوق بذلك النثر على الشعر في إبلاغ المعاني ،

بهذه الأبيات للشافعي :

“اِصبِر عَلى مُرِّ الجَفا مِن مُعَلِّمٍ

فَإِنَّ رُسوبَ العِلمِ في نَفَراتِهِ

وَمَن لَم يَذُق مُرَّ التَعَلُّمِ ساعَةً

تَذَرَّعَ ذُلَّ الجَهلِ طولَ حَياتِهِ

وَمَن فاتَهُ التَعليمُ وَقتَ شَبابِهِ

فَكَبِّر عَلَيهِ أَربَعاً لِوَفاتِهِ

وَذاتُ الفَتى وَاللَهِ بِالعِلمِ وَالتُقى

إِذا لَم يَكونا لا اِعتِبارَ لِذاتِهِ”

يظهر الثقل اللغوي/الإيقاعي وانخفاض شاعرية النص وجاذبيته لكونه متجهًا بخط المباشرة ، والخطابة واتخاذ الأمر وسيلة تعبيرية ، والنص السابق لم يحمل من الشاعرية سوى شاعرية الفصاحة ، وشاعرية الوزن لكنها ضئيلة لقصر النص وتفاعل أعماقنا أقل معها لانعدام المشهد الذي نبني عليه بقية المشاهد لتكوين قصة في مخيلتنا متكاملة العناصر ومثيرة لذاكرتنا بالبحث عنا في أجزائها أو بما نكمله من مشاهد إضافية بمخيلتنا إن كان بوعي منا أو بدونه ، ومن هذا فإن

الحكمة بالأمثال العربية شاعريتها وتأثيرها أشد من وضعها ببيت أو بيتين ،

“عاد بخفي حنين”

“جزاء سنمار “، المثالان السابقان بشاعرية أعلى لأنهما يثيران قصة أو بقايا قصة بالإضافة

فإن الإيجاز الذي بهما يمنحهما فاعلية أكبر من وضعهما ببيت وحيد يقتضي جملًا أطول وسيفتقد أثر الوزن الموسيقي لقصره عن إبراز النغمة بتكرار إيقاعاته بمدى أطول، وأما ما يرد من شعر الحكمة فغالبا لشهرة قصيدة ما أو لأن الخيال بها كان بجودة كبرى أو إيقاعها الصوتي لحروفها حسن جدًا واستغلالها للكنايات القريبة من النفس أو لكونها مما يبث بترويج إعلامي لا لجاذبية فيها وعادة ما يُحفظ شطر واحد فقط ليدل على أن الناس يميلون للقصير من العبارات في مجال الحكمة ولكل قاعدة شواذ بالطبع.

إذًا مهما كانت الأبيات ممثلة لخاطرة وانفعال فإن كل ما يقوله الأدب يصب بأن الخواطر الانفعالية القصيرة هي للعمل النثري أقرب وأنسب لا الشعري ، حيث يتفوق النثر على الشعر بالنصوص القصيرة لأسباب كثيرة وقد برز ذلك عند العرب قديما فكانت الحكمة عملًا نثريا مقدمًا على حكمة الشعراء للإيجاز الذي يقتضيه النثر مقارنة بمدى البيت الشعري العمودي .

إن الخاطرة النثرية انفعال خيالي عاطفي له دلالات عميقة ومعاني متميزة ، لكنها ليست قصيدة شعر بالطبع ،لاختلاف الشكل البنائي ، والظهور الإيقاعي ، والاصطلاح والأساليب المتاحة والهوية ….و مع ذلك فإنها أي الخاطرة النثرية تتفوق على النتفة الشعرية وعلى شعراء الانفعالات القصيرة ، أصحاب البيت والبيتين ،والسبب الرئيسي لتفوّقها أن النصوص القصيرة جدًا غالبًا لا يبرز فيها أثر الإيقاع الموسيقي “الوزن” على المتلقي أي أن ذاك السحر فقد أثره فاهتممنا تلقائيا ببقية عناصر الأدب بالنص ،

وكذلك فالوزن يعيق الأديب عن التعبير بمرونة شاعرية بالنص القصير حيث عادة ما تكون نهايات الخواطر حاملة لإيقاع موسيقي مفارق لما سبقه مع اختلاف عشوائي لتفعيلة النص وهو الأمر الذي يرفضه الشعر لاهتمامه – بسبب طول النص – على وحدة موسيقية تقوم بعملها :”ضبط الانسجام بالنص وكثافته” وهو أمر غير مهم بنص قصير جدا مثل الخاطرة النثرية لأن الشعور بموسيقى النص الطويل يختلف عن الشعور بموسيقى نص قصير ، الأخير من الممكن أن يحمل شعورا موسيقيا لأن قصره يمنع من ملاحظة عدم الانتظام .

والخواطر النثرية اليوم وجدت زمانها مع انتشار تقنيات التواصل عن بعد مما مكّن الكثير من التعبير عن انفعالاته وإن لم يكن متعمقًا بالأدب لكن هذا يجعلنا نعي قابليات الشعر عند الكثير وهي القابليات التي لم تتطور لمراحل متقدمة فظلت بخانة نثرية قصيرة المدى لكنها أشد شاعرية في مستوى النصوص القصيرة بالإضافة لوجود متعمقين بالأدب طبعًا قد وجدوا بالنثريات القصيرة مكانة أكبر للتعبير عما بهم .

“تحاول الكلام ..

مثل طفل لم يعرف نارًا أكبر من عود ثقاب.

وعليه الآن ..

أن يصف غابة كاملة تحترق”

― ميثم راضي, كلمات رديئة

الخاطرة النثرية السابقة من نصوص قصيرة بكتاب قد قاد المؤلف نفسه لاستخدام مصطلح “قصائد نثر” والأصح الابتعاد عن الخلط وجعلها تحت مصطلح “خواطر نثرية” فشاعريتها بكونها قصيرة وقصصيتها جزئية لكنها لو جُعلت بنص نثري طويل ستفقد أثرها وسيكون الشعر حينها بقصائده مقدمًا على ذلك النص النثري لأن الشعر يعتمد في جزء من إثاراته على موسيقيته وتوزيع قوافيه وشعور قارئيه بمقدرتهم على الغناء ، وهو الشعور العميق فيهم ، ولكن تلك الخاطرة النثرية لكونها قصيرة ولأنها تمثل مشهدًا ما فهي مقدمة على القطعة الشعرية القصيرة التي تخلو من أي مشهد وهي أيضًا مقدمة على النتفة الشعرية حتى لو كانت بمشهد لأن النثر بالنصوص القصيرة فيه فاعلية حركية أكبر مما يقدمه الوزن والقافية ، وهذا ما يؤكد بأن أعماقنا تجد في التركيب القصصي الجزئي ما يجعلها تبني عليه مشاهدها التي تتوقعها وينعكس ذلك على شعورنا ، على تلذذنا بالنص الذي ينقل لنا شيئا من القصصية.

وما سبق ينطبق على أي ترجمة للنصوص القصيرة “الشذرات” التي عادة ما تكون نثرية فهي تصب أيضًا بالفكرة ذاتها ، النثر يمنح الشاعرية مدى أكبر من الشعر في النصوص القصيرة

مثال لترجمة لخاطرة نثرية طاغور :

“يهمس الشاطئ للبحر:

“اكتب لي ما تناضل أمواجك كي تقوله”

فيكتب البحر بالزبد مرارا وتكرارا

ويمحو السطور بقنوط صاخب”

طاغور-شذرات

،

أما حين يكبر النص الشعري يزداد وضوح وتأثير الموسيقى/الوزن على القاريء والمستمع ، ويحلو أن تشعر بقيمة اللفظ من خلال تنغيمه الضمني الذي تدركه من السماع والقراءة وهو مثير للإعجاب والتفاعل من مشاعرنا ووعينا وأعماقه ، فقد سبب هذا التأثير بقبول الشعر الذي يرتكز على معاني خطابية بين العرب لأن النص الطويل (15 بيت وأكثر مثلًأ) يحمل براعة موسيقية لغوية تجعل المرء ينهمك في الاستماع والتفاعل معه حتى لو كان خفيفا بخيالاته ومع ذلك فإن القصيدة البارعة تنقل لنا الكثير من المشاهد والأحداث وتربط فيما بينهم ويكون هناك براعات في الربط والسياق مثيرة للتقدير والإعجاب وهذا ما يجعل القصيدة مختلفة عن النتفة

فبالقصيدة عليك أن تحكي أحداثًا وتنسج قصصًا وتبني أساليب مختلفة ، لكن النتفة الاتجاه بها يرتكز على حدث واحد غالبًا ولا ننس أيضًا أن طول النص يحدد أدواتك التي ستستخدمها والمشاهد المتنوعة بالقصيدة الطويلة لها أثرها في إذعاننا لها مما يجعل الخاطرة إذا تحولت لنثر طويل عاجزة عن اللحاق بالشعر لأن الأخير تمنحه الموسيقى يسر الانتقال والتحول وبناء البلاغة والمحافظة على كثافة متوازنة ومنتظمة للتخييل والتصوير .

بالنهاية ، إن خلاصة القول هي : أنني سأفضل النثر لأكتب نصًأ قصيرًا أما إذا أردت أن أحكي أحداثًأ ومعاني كبرى بشاعرية فإن فن الشعر العربي هو خياري ، لكن شاعرية النص ستكون رهينة لكون المشهد قابلًا لإكماله من الشعراء المستيقظين بأعماق القراء .

،

عصام مطير البلوي

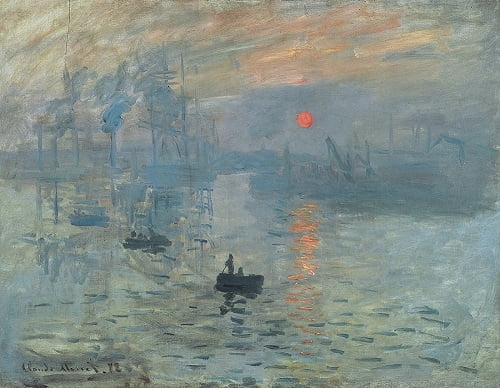

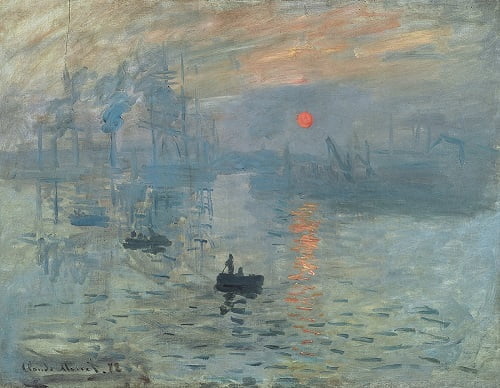

الرسمة الملحقة للفنان الفرنسي Claude Monet